SEOは終わらない。しかし目的が変わった……それが、最近の米国での主要な考え方です。

従来の目標は「検索結果で1位を獲得してクリックを集める」ことでした。これからは「AIの回答に引用される権威ある情報源になる」ことが目標となります。

しかし、なぜそんな対策が必要なのでしょうか?

すでにGoogle検索の13.4%でAI Overviewが表示されており、そこからのオーガニッククリックは平均24%、最悪の場合45%も減少しているからです。ユーザーの約60%は検索結果をクリックせずに終了する、いわゆる「ゼロクリック検索」です。つまり、検索結果に表示されてもクリックされない時代が到来しているのです。

本稿は、弊社提携各社様向けに制作しました。不明点はお問い合わせください。

1. キーワードマーケティングの根本的変容

1-1. 何が変わったのか

従来のSEOではキーワードの出現頻度と配置で順位を上げることが重要でした。しかし現在、AIはコンテンツの文脈と価値を理解して引用するようになっています。

検索クエリの約58%が会話型に変化しています。ユーザーは「大阪市で3LDKのペット可マンション、予算5000万円以下はある?」のような自然な文章で質問します。このような複雑な質問に対して、単純なキーワードマッチングでは対応できません。

1-2. キーワードからエンティティへ

AIは「キーワード」ではなく「エンティティ(実体)」を理解します。エンティティとは、人物・場所・組織・物など、明確に定義できる固有の概念のことです。

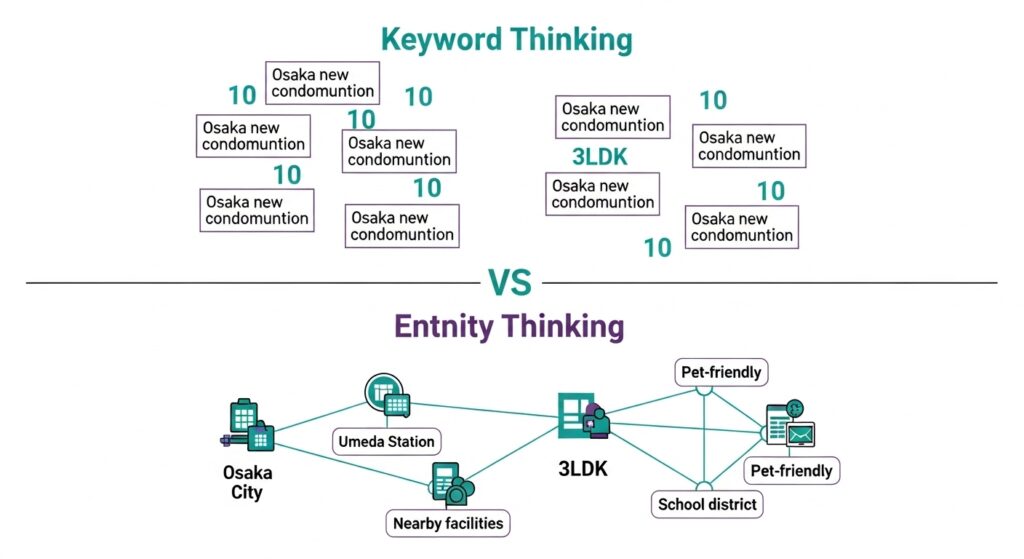

例えば不動産サイトの場合を考えてみましょう。従来のキーワード思考では「大阪 新築マンション」という言葉を記事中に10回入れることを重視していました。しかしエンティティ思考では、大阪市内の具体的な区名、最寄り駅名、価格帯、周辺施設、学区、交通利便性など、関連する実体を網羅することが重要になります。

AIは知識グラフを使って「大阪市=場所」「3LDK=間取り」「ペット可=条件」という関係性で情報を理解します。このため、単にキーワードを散りばめるのではなく、トピック全体を深くカバーすることで、AIが文脈を理解し引用しやすくなります。

AIに言及されることで、そこからのトラフィック獲得を狙いに行くという手法へ転換する時期がきています。

1-3. 検索意図に漏れなく応える回答を用意

従来はキーワードに合致するページを作れば良かったのですが、現在はユーザーの質問に完結した答えを提供することが求められます。

AI Overviewは複数のソースから情報を統合して単一の回答を生成します。このため、自社のページがAIに「この質問の答えはこのサイトだけで完結する」と認識されることが重要です。部分的な情報では、他のサイトと組み合わされて引用される可能性が高くなり、自社のサイト単独での露出機会を失います。

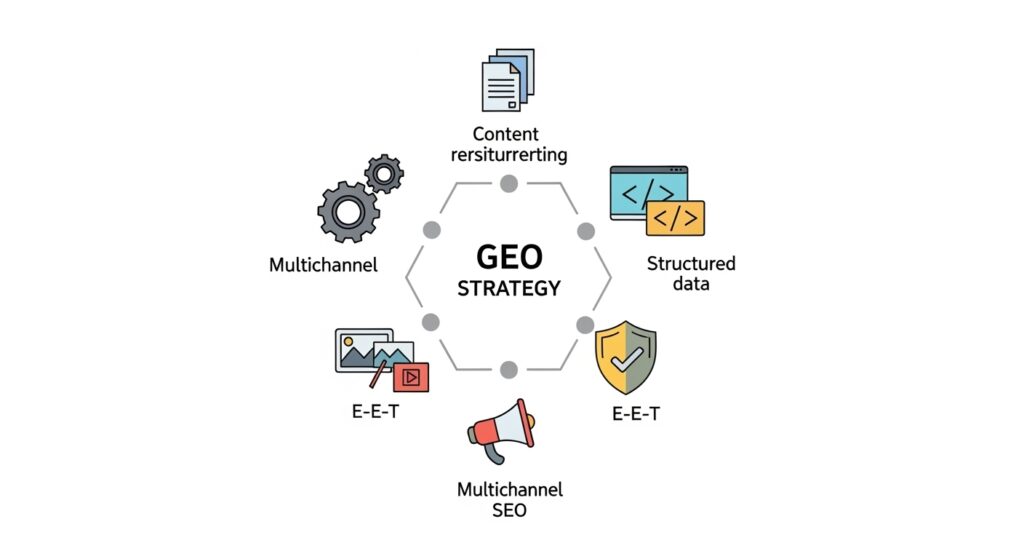

2. GEO時代の7つの具体的戦略

戦略1: コンテンツを「AIが引用しやすい形式」に再構築

また、同時にAIが情報を抽出しやすいコンテンツ構造を作る必要があります。

まず見出しの付け方から変えていく必要があります。

「物件情報」のような単純な見出しではなく、「この物件の周辺には病院が多く高齢者も安心」「この場合の住宅ローンの注意点は借地による評価の低さ」のように具体的な内容とします(Q&AのQとAを両方内包させる)。これによりユーザーの検索クエリと直接マッチし、AIも引用しやすくなります。

次に、各段落を自己完結型にします。AIは文脈を部分的に抜粋するため(パッセージ単位で理解し収集する)、どの段落を取り出しても単独で意味が通じるように記述するほうが有利です。理想的には50-150文字程度の簡潔な回答として機能する段落を作ります。長くなる場合には、段落の冒頭に簡潔なまとめ部分を置きます。

また、情報は構造化して提示してください。人間が読みづらくない範囲で、なるべく箇条書き、番号付きリスト、表を活用し、明確な見出し階層(H1→H2→H3)を構築します。

※本文全体が箇条書きだらけになるのは避け、段落としての読みやすさも保つようにしてください。

Q&A形式のコンテンツは特に効果的です。見込み客が実際に質問しそうな内容をリストアップし、それぞれに完結した回答を用意します。これをFAQPageスキーマでマークアップすれば、音声検索やAI回答に直接採用される可能性が高まります。

戦略2: 構造化データ(Schema.org)の完全実装

構造化データは「推奨」ではなく「必須」です。AIがコンテンツを理解するための唯一の確実な方法が構造化データだからです。

不動産サイトであれば、物件情報を表すRealEstateListingスキーマ、住宅種別を示すResidence・House・Apartmentスキーマ、価格と販売状況を示すOfferスキーマ、所在地を示すPlace・PostalAddressスキーマ、正確な位置を示すGeoCoordinatesスキーマが必須レベルです。

これらに加えて、FAQPageスキーマでよくある質問をマークアップし、ImageObjectスキーマで物件画像に説明を付与し、VideoObjectスキーマで動画コンテンツを構造化します。顧客レビューがあればReviewやAggregateRatingスキーマを実装し、担当者情報があればRealEstateAgentスキーマで明示します。

また非常に重要なポイントですが、構造化データは表示コンテンツと完全に一致させなければなりません。売却済みなのに「販売中」とマークアップすれば、AIからの信頼を失います。正確性は何よりも優先されます。

戦略3: E-E-A-Tの強化

AIは「権威性」を重視します。GoogleのE-E-A-T(Experience、Expertise、Authoritativeness、Trustworthiness)の原則は、生成AI時代においてさらに重要性だといわれています(米国のSEO業界では定説)。

Experience(経験)を示すには、実際の取引事例を掲載し、顧客の声や成約実績を明示します。抽象的な説明ではなく、具体的な数字と実例が重要で、AIはそこからエンティティ(実在性)の確認もできます。

Expertise(専門性)を証明するには、宅地建物取引士など資格保持者による監修を明記し、各記事に著者プロフィールを掲載します。誰が書いたか分からない記事よりも、専門家が署名した記事の方がAIに引用されやすくなります。

Authoritativeness(権威性)を高めるには、公的データを引用します。国交省の統計や地域の公式情報など、信頼できる一次情報源を参照し、その出典を明示します。また業界団体への所属があれば、その点も明記してください。

Trustworthiness(信頼性)を確保するには、会社概要と連絡先を明確にし、HTTPSを実装し、プライバシーポリシーを整備します。これらは基本的なことですが、AIが情報源の信頼性を判断する際の重要な要素になります。

戦略4: アーンドメディア戦略

AIは第三者による言及を高く評価します。研究によれば、AIは企業が所有するコンテンツよりも、権威ある第三者の情報源に強いバイアスを示すことが明らかになっています。

つまり、自社サイトでどれだけ優れたコンテンツを作っても、それだけでは不十分です。業界メディアへの寄稿、プレスリリースの定期配信、専門家としてのインタビューや取材への対応など、第三者の媒体で自社が言及される機会を増やす必要があります。

Googleビジネスプロフィールでのレビュー獲得も重要です。良質なレビューはAggregateRatingスキーマでマークアップすれば、AIが物件や会社の信頼性を判断する材料になります。

興味深いことに、被リンクがなくても「言及」されるだけで効果があります。リンクのないブランド言及でも、AIはウェブ全体から情報を収集する際にその頻度と文脈を評価します。したがって、SNSでのブランド言及を促進することも、GEO戦略の重要な要素なのです。

アーンドメディアとは?

日本のSEO界隈ではまだ耳なじみがない用語ですが、アーンドメディアとは「信頼性の高い第三者のメディア」と考えてください。第三者メディアに掲載されることにより、AIはその会社(私たち)の実在性や専門性を確認できます。米国ではよく「3つのメディア戦略」という言葉を使いますが、①オウンドメディア、②アーンドメディア、③ペイドメディアの、それぞれを効果的に使うことがトレンドとなっています。

戦略5: マルチモーダル対応

これからは、テキスト(文字情報)だけでは勝てない時代となりました。

Googleは画像や動画を使ったマルチモーダル検索を推進しており、今後AIが回答を生成する際に視覚情報も統合していく流れは確実です。

物件の高解像度写真を複数掲載することは基本ですが、それぞれにalt属性で詳細な説明を付けてください。「物件外観」ではなく「リビングから見える大阪城の眺望」のように具体的に記述します。さらにImageObjectスキーマで画像を構造化すれば、AIが視覚情報の内容を理解し、回答に組み込まれる可能性が高まります。

動画も重要です。物件内覧ツアー動画をYouTubeにアップロードし、サイトに埋め込む……といった方法が有効です。その際、VideoObjectスキーマで構造化し、字幕と説明文を充実させることを忘れないでください。AIは動画の内容をテキストから理解するため、適切な説明がなければ活用できません(ただし、一部AIは動画の内容を読み込んで理解する)。

可能であれば360度ビューも導入し、Googleマップと連携させましょう。こういった視覚情報の充実は、ユーザー体験を向上させるだけでなく、AIがユーザーに対して多角的な情報を返す際の素材になります。

戦略6: マルチチャネル展開

これまでのように自社サイトだけでメディア展開を簡潔できる時代は終わりました。

AIは複数のプラットフォームから情報を収集するため、様々なチャネルで一貫した情報を発信する必要があります。

YouTubeで物件紹介動画や地域情報の解説動画を定期的に公開するようにしてください。その動画を再利用して、InstagramやFacebookにもショート動画を投稿すれば効果的です。

またIGやFBで施工事例やお役立ち情報を視覚的に訴求することも有効です。X(旧Twitter)では業界ニュースや市況解説をタイムリーに発信し、noteで専門的な記事を掲載するといいでしょう。もちろん、主要な不動産ポータルサイトへの掲載も継続すべきです。

これらのチャネルで一貫したブランドメッセージを発信することで、AIから「信頼できる情報源」と認識されやすくなります。複数のプラットフォームで言及され評価されているブランドは、AIシステムから見ても重要度が高いと判断されるのです。

戦略7: テクニカルSEOの徹底

基本的な技術基盤が崩れていれば、どれだけ優れたコンテンツを作ってもAIは情報を取得できません。

モバイルファースト対応は必須です。スマートフォンで物件情報がスムーズに閲覧できなければ、ユーザーもAIも評価を下げます。Core Web Vitals(ページ速度、インタラクティブ性、視覚的安定性)を最適化し、快適なユーザー体験を提供します。

HTTPSの実装、クロールエラーの解消、内部リンク構造の最適化、robots.txtの適切な設定、XMLサイトマップの送信など、従来から重要とされてきた技術的要素は今後も変わらず重要です。これらはAIがサイトを問題なくクロールし、理解し、信頼できる情報源と見なす前提条件なのです。

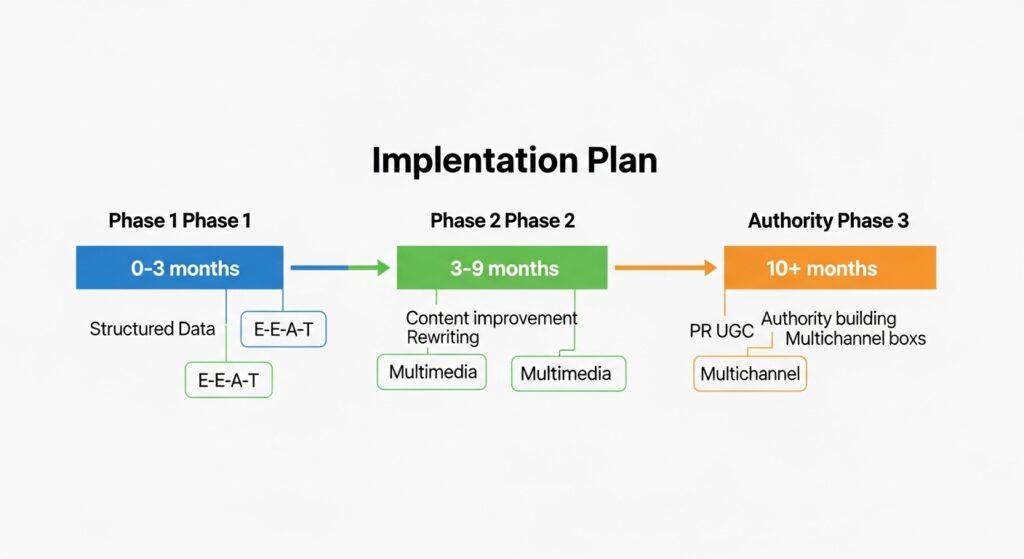

3. 実装ロードマップ(3段階アプローチ)

フェーズ1: 基盤構築

最初の3か月は、AIに読まれる準備を整えることに集中します。

まず、自社サイトにおける現状のAI可視性を分析してください。主要なキーワードでGoogle SGEやBingのAI検索を実際に使ってみて、自社サイトが引用されているかを記録します。この時、どのような文脈で引用されているか、あるいはまったく引用されていないかを把握することが出発点です。

次に構造化データの実装に着手します。すべてのページを一度に対応するのは困難なので、トラフィックの多いページや重要な物件ページから優先的に着手します。実装後はGoogle構造化データテストツールで検証し、エラーがないことを確認します。

同時にE-E-A-Tシグナルを追加します。著者プロフィールを作成し、会社情報や保有資格を明示します。これらは技術的には簡単な作業ですが、AIからの信頼を得るための重要な基盤になります。

フェーズ2: コンテンツ改善

基盤が整ったら、次の6か月で、コンテンツを改善します。狙いは、既存コンテンツをAIが引用したくなる形に変えることにあります。

まず、主要ページのリライトを行いましょう。既存のコンテンツをQ&A形式に再構成し、見出しを最適化し、各段落を自己完結型に改善します。この作業は一気に行うのではなく、重要度の高いページから順次進めていきます。

FAQページやハウツーコンテンツを拡充します。ユーザーが実際に質問する内容を想定してリストアップし、それぞれに完結した回答を用意します。不動産であれば「住宅ローンの組み方」「物件選びのポイント」「契約時の注意点」など、検索されやすいテーマを網羅します。

マルチメディアコンテンツも追加します。物件動画を制作してYouTubeに公開し、すべての画像に適切なalt属性を追加します。この段階で、テキスト・画像・動画が統合され、充実したコンテンツ体験を実現します。

フェーズ3: 権威性構築

10か月目以降は、エコシステム全体で認知される存在になることを目指します。

この時期に、本格的なデジタルPRを開始します。業界メディアにアプローチして寄稿したり、プレスリリースを定期的に配信して、第三者メディアでの露出を増やします。この段階では、自社サイトの枠を超えて、業界全体での存在感を高めることが目標です。

一方で、マルチチャネル展開を本格展開してください。YouTubeを定期更新し、SNS運用の体制化し、noteでの専門記事を発信するなど、各チャネルでの活動を定常化させます。

ユーザー生成コンテンツ(UGC)の収集にも力を入れます。顧客満足度を高めてレビューを獲得し、お客様の声をサイトに掲載します。実際の利用者の評価は、AIが情報源の信頼性を判断する際の強力な材料になります。

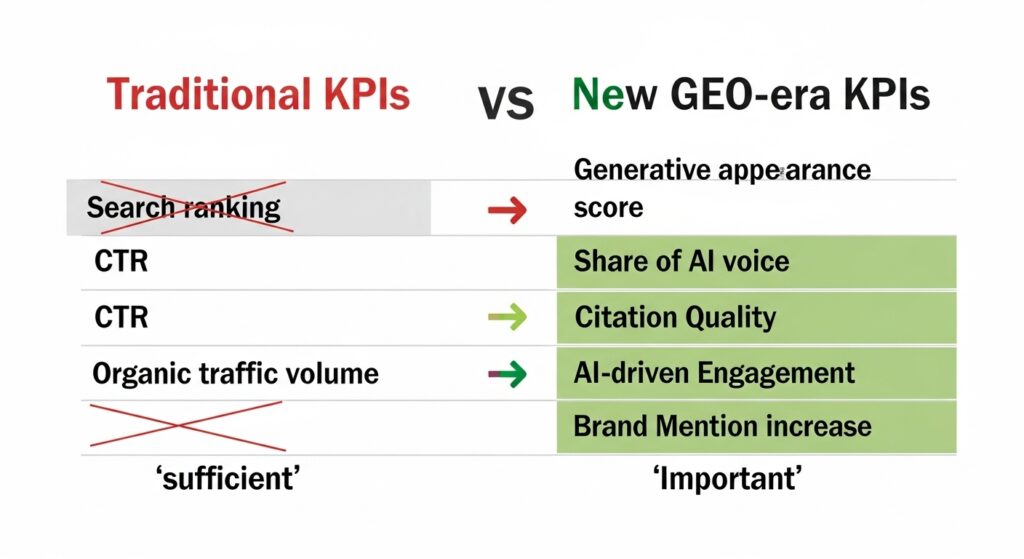

4. 成功指標の変化

4-1. 従来のKPIだけでは不十分

従来のSEOで重視されてきた指標の多くが、GEO時代には機能しなくなっています。

特定キーワードでの順位は、AI Overviewに隠れてしまうため、あまり意味を持たなくなりました。クリック率も、ゼロクリック検索の増加により低下します。オーガニックトラフィックの絶対数も、AIが回答を直接表示するため減少するはずです。

これまでのKPI指標がゼロになるわけではありませんが、サイトの成功を測る唯一の指標としては不十分になったのです。

4-2. 新しいKPIを設定する

GEO時代には新しい測定指標が必要です。

第一に「Generative Appearance Score(生成回答出現率)」です。これは、主要な質問クエリでAI回答に自社が含まれる頻度を測定します。手動で確認するか、GEO対応ツールを使用して追跡します。

第二に「Share of AI Voice(AI上での発言シェア)」です。特定のトピックに関するAI回答で、競合他社と比較して自社がどれくらいの割合で言及されているかを示します。例えば「大阪市 新築マンション」というトピックで、AI回答に登場する不動産会社5社のうち、自社が何%の回答に含まれているかを測定します。

第三に「引用の質」です。AIが引用する際の文脈が肯定的か中立的か、そして引用元リンクの表示位置が上位3つに入っているかなどを評価します。回数だけでなく、どのように引用されているかも重要です。

第四に「AI経由のエンゲージメント」です。AI Overview経由で訪問したユーザーの滞在時間、問い合わせ率、成約率を追跡します。Googleのデータによれば、AI経由の訪問者は質が高い傾向があります。量より質を重視する時代になったのです。

第五に「ブランド言及の増加」です。Web全体での自社ブランドの言及数や、第三者サイトでの引用・紹介が増えているかを確認します。

4-3. 測定ツールと方法

現時点で利用可能なツールには、Google Search Console(一部のデータ)、Adobe LLM Optimizer、BrightEdge(GEO対応版)、Profoundなどがあります。これらの専門ツールは今後さらに進化していくでしょう。

予算が限られている場合は、手動トラッキングも有効です。主要な質問クエリをリスト化し、定期的にGoogle SGEやBing、ChatGPTなどで検索して、自社の言及状況を記録します。この地道な作業が、AI時代の可視性を正確に把握する基礎になります。

5. よくある誤解と注意点

さてここで、GEOに関してよくある誤解を解いておく必要があります。

第一の誤解は「SEOは終わった」というもの。SEOは終わったのではなく、進化していると考えたほうがいいでしょう。従来から基本的な戦略であった、高品質コンテンツの作成や技術的最適化は依然として有効です。GEOはその上に追加される新しいレイヤーであり、従来のSEOを否定するものではありません。

第二の誤解は「キーワードは無意味になった」というものです。これも正確ではありません。キーワードは依然として重要ですが、単独で機能するのではなく、エンティティと文脈の中で機能するようになった…と考えるべきでしょう。キーワードの使い方が変わったのであり、キーワード自体が無意味になったわけではありません。

第三の誤解は「AIに全部任せればいい」というもの。生成AIを使って大量のコンテンツを作ればよいと考える人がいますが、これは危険です。E-E-A-T(経験、専門性、権威性、信頼性)が伴わなければ、どれだけ大量にコンテンツを作ってもAIに引用されません。人間の専門知識と実際の経験がキーになります。

忘れがちなポイントとして、プライバシーとコントロールの問題があげられます。noindexやnosnippetタグを使えば、AIへの情報提供範囲を制御できます。ただし、これらのタグで制限すればAI結果にも出にくくなるというトレードオフがあります。自社の重要データや独自のビジネス情報をどこまでAIに提供するか、戦略的に検討する必要があります。

6. 今後の展望

短期(2025-2026年)

今後1-2年で、GoogleのAIモードが正式版としてリリースされ、より多くのユーザーに利用されるはずです。同時にBingや他のAI検索エンジンも台頭し、競争が激化します。GEO対応ツールも標準化され、より使いやすくなっていくはずです。

この時期にGEO対策を始めた企業と、従来のSEOにとどまった企業との差が明確になり始めると予測されています。

中期(2027-2028年)

3-4年後には、エージェント型AI(ユーザーに代わってタスクを実行するAI)が普及するでしょう。ユーザーは「大阪市内で条件に合う物件を探して、内覧の予約を入れておいて」のような委任型の指示を出すようになります。

このような変化に対応するには、API経由での直接連携が必要になります。AIが自動的に物件情報を取得し、予約システムと連携できるような仕組みを準備する企業が優位に立つでしょう。

長期(2029年以降)

5年以降は、マルチモーダル検索(画像・音声・動画を統合した検索)が主流化すると考えられています。AIが複数ステップのタスクを自律的に実行し、ユーザーは最終的な結果だけを受け取るようになるかもしれません。

この段階では、コンテンツの価値が「情報提供」から「機械実行可能なサービス」へと変化します。検索結果に表示されることよりも、AIシステムに直接統合されることが重要になるのです。

今から準備すべきことは明確です。構造化データを完全に実装し、API提供を検討し、自社のサービスを機械が理解できる形式で提供できるようにすることです。

【まとめ】GEO時代に生き残る3つの原則

複雑に見えるGEO戦略ですが、本質は3つの原則に集約されます。

第一に、引用される価値を作ることです。正確で包括的な情報を提供し、専門家による裏付けを示し、ユーザーの質問に完結した回答を用意します。AIは価値のないコンテンツを引用しません。引用されるだけの質を確保することがすべての出発点です。

第二に、AIが理解できる形式で提供することです。構造化データを完全に実装し、明確な文書構造を維持し、マルチモーダルに対応します。どれだけ優れた内容でも、AIが理解できなければ存在しないのと同じです。

第三に、エコシステム全体で認知されることです。自社サイトだけでなく、第三者メディアでの言及を増やし、マルチチャネルで展開し、一貫したブランドメッセージを発信します。複数の場所で評価されている情報源を、AIは信頼します。

最も重要なことは、GEOがSEOの「次」の技術ではなく「進化」だということです。ユーザーに価値を提供するという本質は変わりません。変わったのは、その価値をAIが理解し、伝達する形式です。

今日から始めるべきことは、自社のサイトをAIが「引用したくなる権威ある情報源」に変えることです。それは一朝一夕には実現しませんが、今から取り組み始めた企業だけが、来たるべきGEO時代に優位に立てるのです。

参考文献

学術論文

Princeton University, Georgia Tech, Allen Institute for AI, IIT Delhi (2024) "GEO: Generative Engine Optimization" KDD '24学会発表、査読済み学術論文 https://arxiv.org/pdf/2311.09735 公開日:2024年8月25日(初回提出2023年11月16日) 最終確認日:2025年10月20日

政府・公的研究機関

Pew Research Center (2025) "Google users are less likely to click on links when an AI summary appears in the results" https://www.pewresearch.org/short-reads/2025/07/22/google-users-are-less-likely-to-click-on-links-when-an-ai-summary-appears-in-the-results/ 調査方法:KnowledgePanel Digital、米国成人900名、2025年3月1-31日実施 公開日:2025年7月22日 最終確認日:2025年10月20日

企業公式発表・ブログ

Google (2025) "AI Overviews and other new features now available to over 1B people every month" https://blog.google/products/search/ai-overviews-search-october-2024/ Google公式ブログ 公開日:2024年10月、2025年5月 最終確認日:2025年10月20日

Google Developers (2025) "How to optimize AI Overviews and Google Search" https://developers.google.com/search/docs Google公式ドキュメント 公開日:2025年5月21日 最終確認日:2025年10月20日

Google Developers (2023) "Google Search's guidance about AI-generated content" https://developers.google.com/search Google公式ガイダンス 公開日:2023年2月 最終確認日:2025年10月20日

Google (2025) "Google I/O 2025: All our announcements" https://blog.google/technology/ai/google-io-2025-all-our-announcements/ Google公式ブログ 公開日:2025年5月 最終確認日:2025年10月20日

OpenAI (2024) "Introducing ChatGPT Search" https://openai.com/index/introducing-chatgpt-search/ OpenAI公式 公開日:2024年10月31日 最終確認日:2025年10月20日

OpenAI (2025) "Introducing GPT-5" https://openai.com/index/introducing-gpt-5/ OpenAI公式 公開日:2025年8月7日 最終確認日:2025年10月20日

Anthropic (2025) "Introducing Claude 4" https://www.anthropic.com/news/claude-4 Anthropic公式 公開日:2025年5月22日 最終確認日:2025年10月20日

Anthropic (2025) "Claude Sonnet 4.5" https://www.anthropic.com/news Anthropic公式 公開日:2025年9月29日 最終確認日:2025年10月20日

Anthropic (2025) "Anthropic partners with Salesforce on Agentforce" https://www.anthropic.com/news Anthropic公式 公開日:2025年10月14日 最終確認日:2025年10月20日

Perplexity AI (2025) "Introducing Comet" https://www.perplexity.ai/hub/blog/introducing-comet Perplexity公式ブログ 公開日:2025年7月9日、2025年10月2日 最終確認日:2025年10月20日

市場調査機関レポート

Bain & Company (2024) "Survey: Generative AI uptake is unprecedented, despite roadblocks" https://www.bain.com/insights/survey-generative-ai-uptake-is-unprecedented-despite-roadblocks/ 調査方法:四半期調査、米国企業199社 公開日:2024年12月 最終確認日:2025年10月20日

McKinsey & Company (2024) "The state of AI in 2024" https://www.mckinsey.com/capabilities/quantumblack/our-insights/the-state-of-ai 調査方法:1,491組織、101カ国、GDPで重み付け 公開日:2024年7月31日 最終確認日:2025年10月20日

Gartner, Inc. (2024) "Gartner Predicts Search Engine Volume Will Drop 25 Percent by 2026, Due to AI Chatbots and Other Virtual Agents" https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2024-02-19-gartner-predicts-search-engine-volume-will-drop-25-percent-by-2026-due-to-ai-chatbots-and-other-virtual-agents 公開日:2024年2月19日 最終確認日:2025年10月20日

Digital Content Next (2025) "DCN Member Publisher Traffic Survey" 調査方法:DCNメンバー出版社19社、2025年5-6月の8週間 公開日:2025年8月 最終確認日:2025年10月20日

業界分析・データプラットフォーム

Profound.ai (2024-2025) "AI Search Engine Citation Analysis" 680万件の引用分析(2024年8月-2025年6月) https://profound.ai 最終確認日:2025年10月20日

Azoma.ai, First Page Sage (2024-2025) "AI Engine Citation Pattern Studies" 引用パターン分析レポート 公開日:2024-2025年 最終確認日:2025年10月20日

DemandSage, Business of Apps (2025) "Perplexity AI Statistics and Usage Data" 市場調査データ 公開日:2024-2025年 最終確認日:2025年10月20日

技術標準・仕様

Schema.org "Schema.org Vocabulary" https://schema.org 構造化データの標準仕様 最終確認日:2025年10月20日

Search Engine Journal (2025) "Structured Data Implementation for AI Crawlers" https://www.searchenginejournal.com 技術調査レポート 公開日:2025年 最終確認日:2025年10月20日

補足資料

Wikipedia (2025) "Generative engine optimization" https://en.wikipedia.org/wiki/Generative_engine_optimization 最終更新日:2025年9月28日 最終確認日:2025年10月20日(二次資料として参照)

注記: 本レポートは一次資料(学術論文、企業公式発表、政府機関調査)を優先的に使用し、二次資料は補足的な文脈情報の提供にのみ使用しています。すべての数値データと主張は、出典が明示された信頼できる情報源に基づいています。再試行