ピアノの防音は状況により難易度が変わりますが、いずれにしても難しい問題です。

そのため、少しめんどうですが基礎知識を頭に入れておく必要があります。

そこで、この記事では、

- 音の性質や伝わり方

- 音の大きさを表す方法

- 具体的な防音の方法

といった点を、最初に解説しています。

その上で、難易度別に対策方法の概要を紹介しました。

それぞれについて、「まず最初に検討してみては?」という、おすすめ防音対策を紹介していきます。

ピアノ防音は一戸建て・マンション・賃貸で考え方が異なる

| dB(A) | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |

| うるささ | 非常に静か | 特に気にならない | 騒音を感じる | 騒音を無視できない | |||

| 環境 | ラジオスタジオ | テレビスタジオ | 美術館、博物館 | 図書館、書店 | 銀行、レストラン | 食堂 | 大声会話 |

一般に、ピアノ防音で目標とするのは、近隣に迷惑とならないこと。では、どれくらいの音が許容されるのかというと、ざっくり上の表のようになります。

さらに大阪府のサイトで公表されているデータから、近隣の住戸に届く騒音レベルが昼間45dB強、夜間35dB程度であれば苦情の心配が少ないと考えられます。

.jpg)

そこから、ピアノ防音における最低限の目標数値は、ピアノの出音(おおよそ100dB強)を、近隣の住戸に届く時点で60dBくらい落とすということになります。

ある程度ゆったりした敷地の一戸建ての場合、敷地境界で40~45dBくらいに落とせていれば十分です。

一方、マンションの場合は、空気を伝わる音(空気音)だけでなく、床や壁を伝わる音(固体音)や振動を抑える必要があり、なおかつ壁の向こうがダイレクトに隣家につながっている点で、一戸建て住宅とは違った難しさがあります。

賃貸住宅の場合はリフォーム工事ができないので、まったく違った考え方で防音をする必要が出てきます。

この記事では、

- 一戸建てのピアノ防音

- マンションのピアノ防音

- 賃貸住宅のピアノ防音

を考えていきますが、その前提として、音の性質などの基本知識をおさらいしていきます。

前提「音の性質とピアノの音が伝わる経路」

まず最初に、ちょっとめんどうですが、防音対策を立てるための「基礎知識」を押さえておきましょう。

- 音の性質とは?

- 音をストップするのに必要な考え方は?

という、基本事項からおさらいしていきます。

音の三要素「強弱・周波数・音色」

一般に、音には「強弱」「周波数(音の高さ)」「音色」の三要素があると言われます。そして、それぞれの要素が「騒音に聞こえるか、聞こえないか」をわける要件となります。

周波数(デシベル:dB)

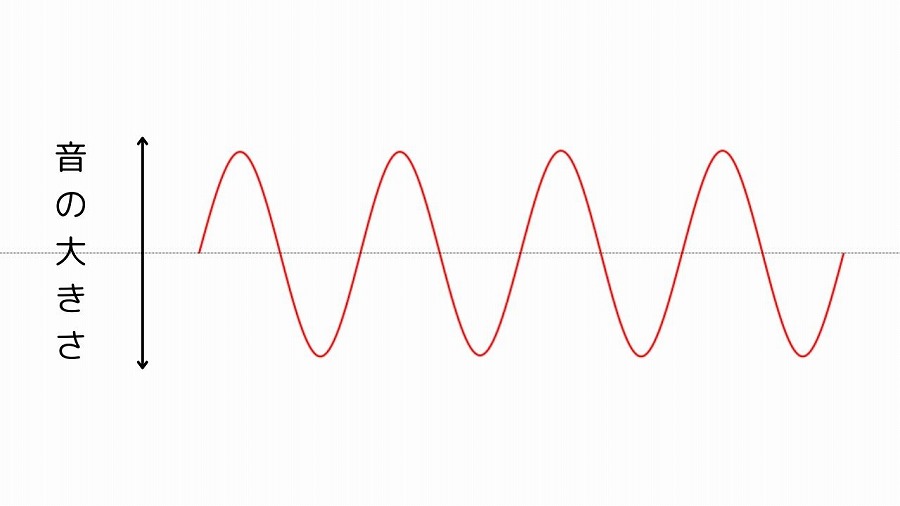

音の大きさはdBという単位で表します。

- 音とは、音波の振幅で、振幅が大きいほど大きな音として感じられるす

- ただし、周波数が高い音はより大きく感じられ、周波数が低い音は小さく感じられる傾向がある

音域が広いピアノの防音対策では、上記の①と②の両面から考えていきます。

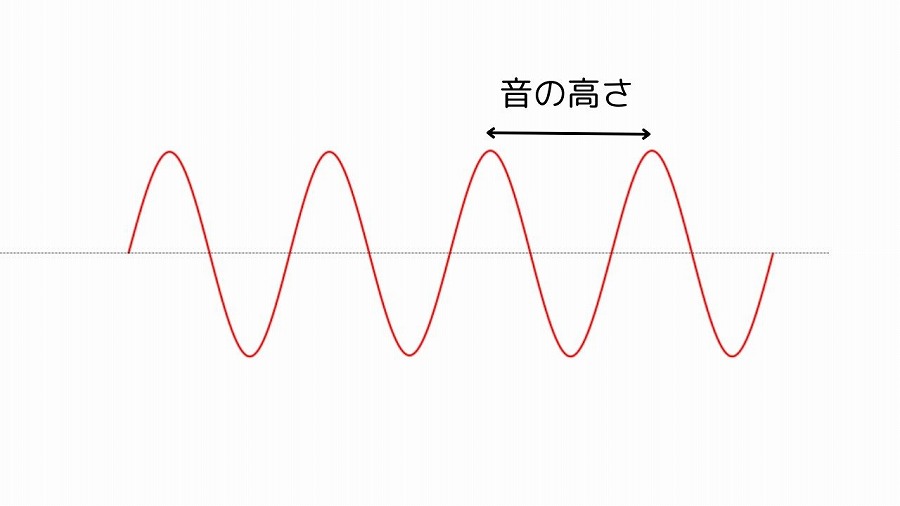

周波数(ヘルツ:Hz)が音の高さを決める

1秒間に音波が振幅する回数をヘルツという単位で表します。

振幅する回数が多ければ高い音、少なければ低い音になります。

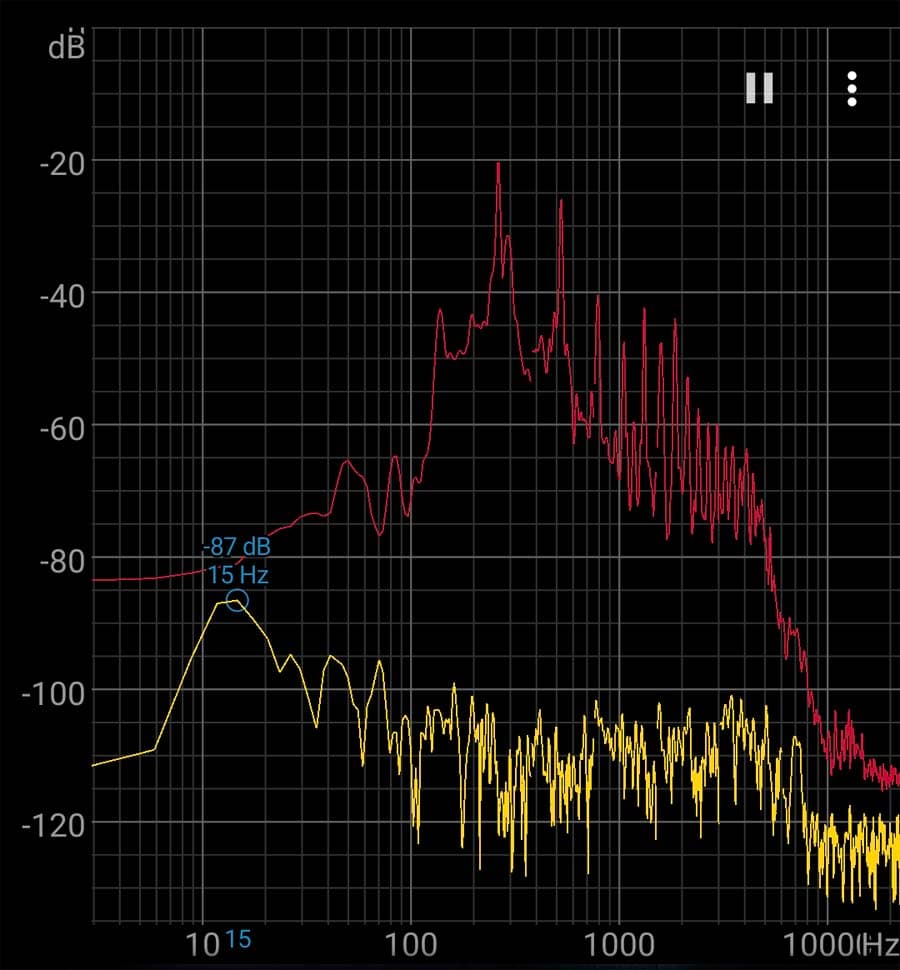

音色=音波の形

人が音を心地よいと感じるか、深いと感じるかを左右するのは、音の「高さ」と「大きさ」に加えて、「音色」が影響します。

その中でも「音色」は、音波の形(波形)によって決まります。

これはピアノでドの音を弾いたときの波形(赤色の線)ですが、音色はこのような波形の違いとして認識することができます。

同じ大きさの音であっても、人は不快な音を大きく感じ、心地よい音を小さく感じる傾向があります。

ピアノの音が伝わる2つの経路

ピアノの音が伝わる経路は、主に2つあります。

ピアノの音の伝搬経路

| 空気音 | 響板から放射された音 |

|---|---|

| 固体音 | ピアノの筐体からキャスターを経由して床に伝わる音 |

ピアノの防音では、この2つの経路に対する対策をする必要があります。

とくにマンションの防音対策が難しい理由のひとつとして、下の階に伝わる固体音を防止する対策が難しい点があげられます。

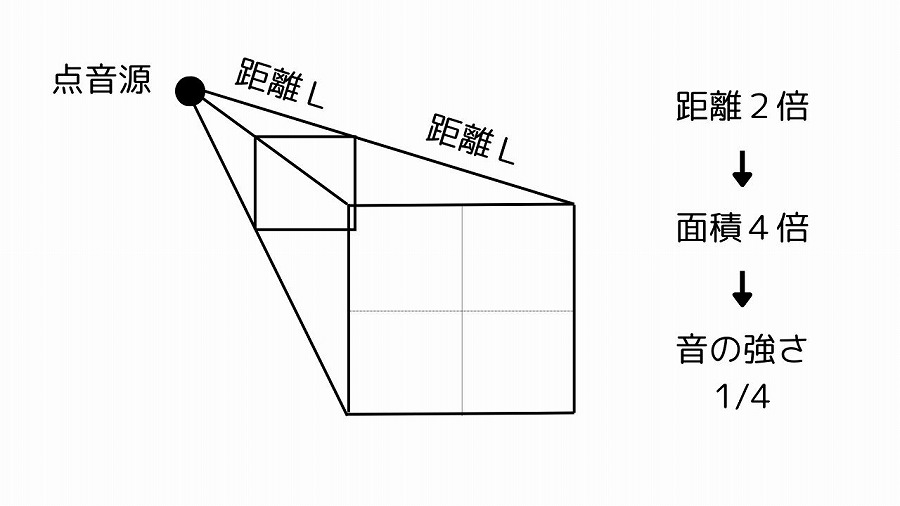

音の強さは点音源からの距離の2乗に反比例

ピアノ1台のみのような点音源で考えると、音の強さは距離の2乗に反比例して小さくなります(減衰する)。

実際には反射した音や壁を通過した音(面音源)との合成音になるので、非常に複雑な計算が必要になりますが、しかし距離が取れれば大幅に音が減衰する、ということはいえるでしょう。

なみのおと音楽教室の事例では、建物の壁から敷地境界まで(およそ5m)の間に、15dB以上、音が減衰しています。

あまり密集していない住宅地の一戸建て住宅の場合、こういった点を織り込んだ防音対策を立てることができます。

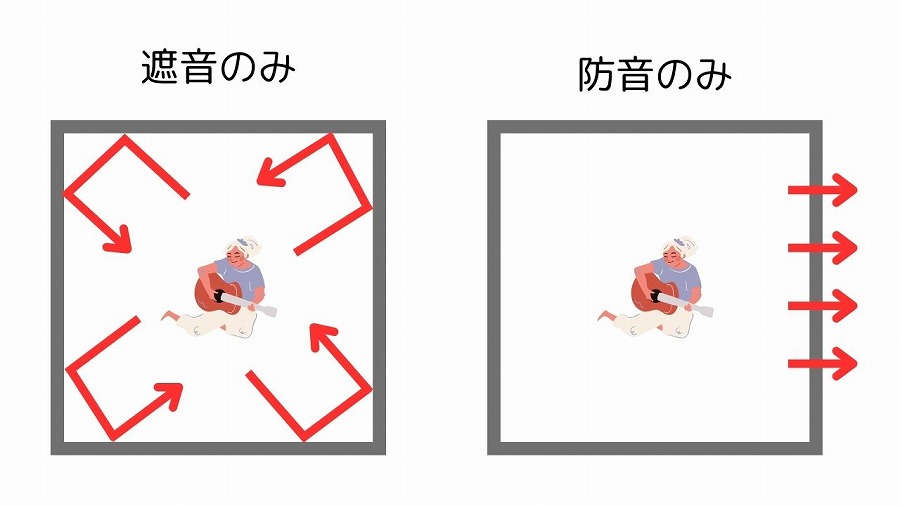

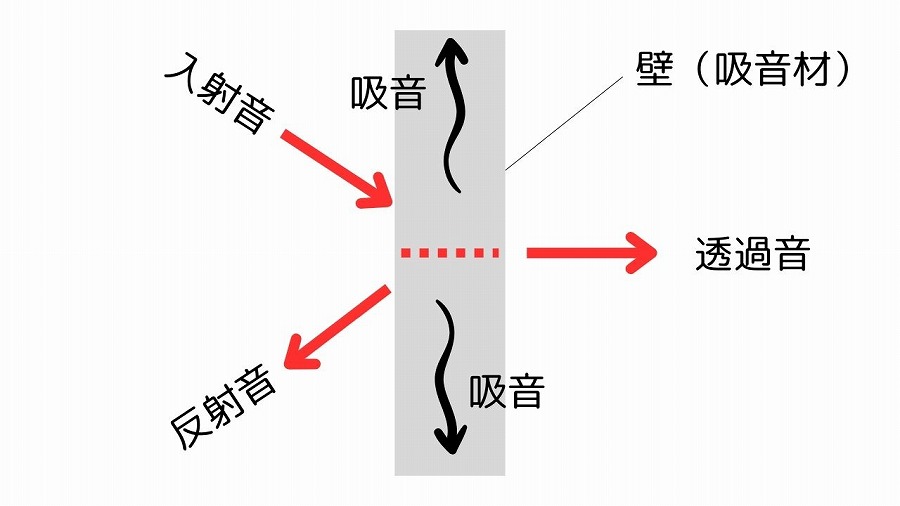

遮音と吸音の両方が必要になる理由

上記は、遮音しかしない部屋と防音しかしない部屋を表す模式図です。

遮音だけだと音が部屋の中で反射し続けるため、音楽を演奏する環境には適しません。

防音しかしない場合は、よほど大がかりな施工をしない限り、音は室外に漏れていきます。

そこで一般的に、防音対策では、音漏れを防ぐ遮音と音そのものを小さくする吸音の両面から対策していきます。

吸音についてはグラスウールやウレタンフォームなどの細かな穴がたくさん開いている素材を使います。

取り込んだ音が穴などとの摩擦で熱エネルギーにかわり、音が小さくなるという仕組みです。

シチュエーション別「ピアノ防音」

ピアノ防音を「隣近所に気兼ねなくピアノが弾ける環境を作ること」と考えた場合、一戸建てとマンションでは、かなり難易度が変わってきます。

なみのおと音楽教室も一戸建て住宅街にあり、そのおかげで、約60万円でピアノ室を作ることができました。

一方、マンションにピアノを置くとなると、かなり本格的な工事が必要になってきます。

そこでこの記事では、ピアノ対応の防音ブースや消音装置などを含め、どうすれば合理的にピアノ防音ができるかを考えていきます。

一戸建てのピアノ防音の考え方

スタジオレベルの完璧な防音を求めるのではなく、ピアノの練習ができる環境を整える場合、敷地境界で40dB程度まで低減できていれば問題ありません(注)。

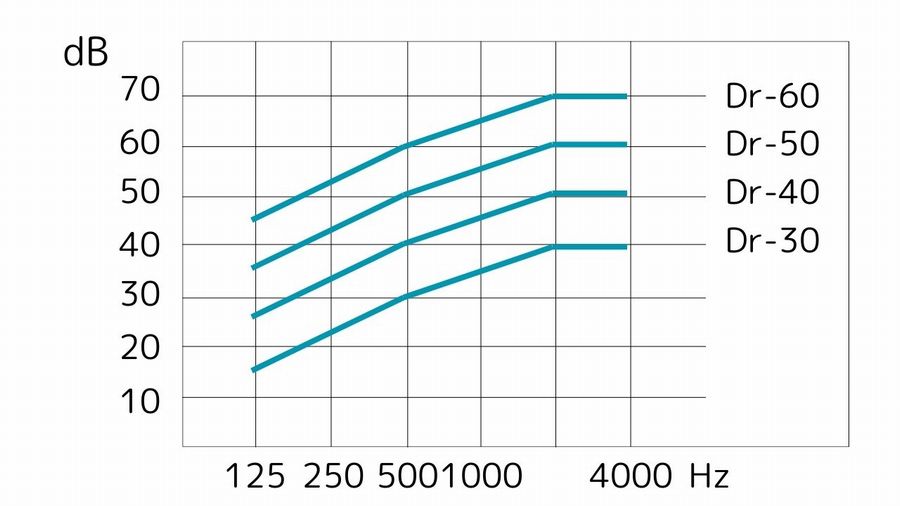

まず、防音性能を表すグラフを見てください。500Hz付近で30dBの透過損失を発生させる性能をDr-30と表します。

なみのおと音楽教室では低価格でDr-30相当の防音工事を施工し、さらにDr-10相当の消音装置を組み合わせることで、夜間の練習も可能としています。

一戸建てでコスパの高い窓防音について、詳しくは以下の記事でレポートしました。

-

-

関連記事二重窓で一戸建て住宅のピアノ防音。格安で「うるさい」と言われないレベルに!

なみのおと音楽教室では、ピアノ室の防音工事を約60万円で完了しています(壁紙をのぞきます)。 その理由は、ピアノ防音に経 ...

続きを見る

Dr-30~40程度の防音工事であれば、専門的な建築事務所でなくてもリフォーム工事を施工できる可能性が高いと考えられます。

なみのおと音楽教室ではグラスウールの断熱材を2重貼りしたうえで、遮音材を使用しています。

以下のサンダムCZ-12であれば、扱いやすく、また500MHz付近で15dBの音響透過損失があります。

遮音材の一例

ここまででDr-40相当の防音工事になるケースが多いでしょう。

しかし、一般的には「一戸建て住宅の場合はDr-50程度の性能が望ましい」とする説もあります。

市街地中心部などで隣家との間隔が狭い場合など、厳密な防音工事が必要な場合は、専門的な建築事務所に相談した方がいいかもしれません。

もしくは「格安に、あと10dB落とせばいい」ということであれば、ピアノ用の防音装置を使用するという手もあります。

なみのおと音楽教室でも使用している「スーパーミラクルソフトGP」は、実測しても10dB以上の効果が得られています。

記事の前半で、音の大きさは距離の2乗に反比例するという法則を紹介しました。建物の壁から敷地境界までの距離がある場合、音は大幅に減衰します。

グランドピアノとアップライトピアノの響板の向き

グランドピアノでは響板が下向きに設置されており、アップライトピアノでは横向き(演奏者の正面へ音が出る方向)に設置されています。

いずれにせよピアノを設置する場合、音が漏れても問題になりにくい場所に置くことが必要ですが、特にアップライトピアノの場合は外壁に向けてしまうと防音対策がしにくくなります。

ピアノの位置を外壁に近づけない、といった対策も必要です。

マンションのピアノ防音の考え方

マンションの場合、ピアノ防音工事は完全に専門家の領域になってきます(注)。そこで、100万円代以下でピアノ防音を考える場合、組み立てタイプの防音ブースが有力候補になります。

防音ブースはヤマハやカワイから販売されており、アップライトピアノは1.7畳タイプ以上、3型のグランドピアノでは3畳以上のモデルで対応できます(ヤマハは1.7畳タイプを作っていないので、2畳タイプ以上)。

上記は販売サイトの一例ですが、アップライトピアノが入る最小サイズの場合、防音性能により847,000円~1,488,300円。Dr-30、35、40の3タイプがあります。

ピアノの音が最大で約110dBだとすると、80~70dBに落とすことができます。

80dBは、テレビの音を大音量で流しているくらい。テレビを大音量で視聴しても問題ないマンションであれば、防音ブースで対応できる可能性があります。

詳しくは以下の記事で紹介しています。

組み立て式防音室のおすすめ機種を取材!マンションでピアノが演奏できます|関連記事

さらに現実的な対応策としては、電子ピアノを導入することが考えられます。電子ピアノについて、なみのおと音楽教室で試奏した解説記事を用意しています。

電子ピアノの選び方。音楽教室に通うなら、おすすめ機種は?|関連記事

ただし、夜間の練習では、打鍵音やペダルを踏む音が隣戸に漏れる可能性があります。簡易的な防音ブースでも10dB程度の対策になるので、そういった製品を試してみる方法も考えられます。

上記は、島村楽器などが扱っている組み立てタイプの防音ブースOTODASUの、内寸1900mm×1900mmのモデルです。

実際に体感してみましたが、たしかに10dB程度は対策できているようです。

島村楽器の公称値では20dBとなっていますが、10dB程度と考えておいた方が無難だと思います。

ペダルの音が階下に漏れる場合、防音マットを試してみるのがおすすめです。

格安で電子ピアノの防音マットを探している場合、おすすめなのは株式会社カーペットワークスが「MUTE」ブランドで展開する、ピアの用マット。LL35(ΔLL-6)という性能は床用の防音としては最高レベルの製品です。

ペダルの音だけでなく、打鍵音も低減してくれます。

さらに完璧を目指す場合は、防音専門のピアリビングから発売されている、ピアノ用防音マットも定評があります。

下記の製品はピアリビングが取り扱う防振マットのひとつですが、打鍵音などを相当程度軽減することができます。

上記販売ページ(楽天)のレビューでも「敷く前と後では雲泥の差です。」と書かれています。

注……マンションのピアノ防音については、普通のリフォーム会社では回答が難しい専門的な領域になります。複雑な要因がからんでくるので、防音リフォームの専門事務所に相談する必要があり、また予算もかなり高額になります。

賃貸アパートでもできるピアノ防音

賃貸アパートの場合、

- 電子ピアノを選択する

- 1階角部屋の住戸に住む

という対策がおすすめです。

1階角部屋であれば、階下に対する配慮がいらなくなり、ピアノを壁側に設置することで隣戸への影響も少なくなります。

その上で、以下の記事などを参照して、電子ピアノを設置することで、賃貸アパートでもピアノの練習が可能になります。

電子ピアノの選び方。音楽教室に通うなら、おすすめ機種は?|関連記事

電子ピアノ設置後には、夜間などに打鍵音が気にならないかを、隣戸の方に確認してください。もし「打鍵音・ペダル音が気になる」といわれた場合、どれくらいの音が漏れているのかを計測します。

以下の騒音計は安いですが、十分に使えます(精度は±1.5dB)。

10dB程度であれば防音ブースで対策できますし、それで不足する場合は、防音マットで床に伝わる固体音を抑える方法が有効です。

格安の簡易防音ブース

一般的にはこのマットで十分

完璧を目指す場合は厚さ5センチのピアノ防音マット

まとめ

ここまで見てきたように、一戸建て住宅であれば、部屋を防音室に改装するリフォーム工事も現実的。100万円以下での施工も考えられます。

なみのおと音楽教室の工事にかかった費用は約60万円(クロス施工を入れると70万円程度)で、以下の記事でその内容をレポートしています。

-

-

関連記事【自腹レポ】防音カーテンはほとんど効果なし。実際に効果があったピアノ防音も紹介

「防音カーテン」等で検索すると大半が防音カーテン・遮音カーテンを売るための記事です。そういったサイトで防音カーテンを注文 ...

続きを見る

環境により、さらに費用がかかることもありますが、マンションなどと比べると防音対策がしやすいといえるでしょう。

一方、マンションの場合、防音工事には専門的な知識が必要になります。

そこで、予算が100万円代以下の場合は、

- 組み立て式の防音ブースを検討する

- 電子ピアノを検討する

といった対策が現実的です。

防音ブースは、以下のような製品があります。

ヤマハやカワイから販売されており、アップライトピアノなら2畳(カワイは1.7畳)以上から対応できます。

グランドピアノの場合は3型であれば3畳以上で対応可能です。

賃貸の場合は電子ピアノの利用が現実的でしょう。その上で、打鍵音などが気になる場合は防音マットなどで簡単な対策を行えば対応できるケースが多いでしょう。

こういった製品を利用することで、打鍵音やペダルを踏む音を低減することができます。