ドミナントモーションとは、Ⅴ(ドミナント)からⅠ(ルート)へ和声が進行することをさします。

調性内のコード進行においては、このようにⅤ→Ⅰと進行するルートの動きが、もっとも自然で、力強い解決考えられるとされています。

そこで、このような進行をドミナントモーション(強進行)といいます。

ドミナントモーション(Ⅴ→Ⅰ)

ドミナントモーションを深掘りするために、まず、ドミナントがもつ機能(ドミナントファンクション)から考えていきましょう。

ドミナントファンクション

ドミナント(Ⅴ)に含まれるリーディングトーンには、半音上行して主音へ解決しようとする性質があります。

上図(キーC)の場合、リーディングトーンはB(シ)で、C(ド)に解決しようとします。

このようにドミナントがルートに解決しようとする機能を、ドミナントファンクションと呼びます。

そして、ドミナントファンクションによって、ⅤからⅠへ強い進行感が生まれます。

それをドミナントモーションと呼んでいます。

リーディングトーンとは?

リーディングトーンは7度の音のことで、導音とも呼びます。この音は不安定で、半音上のトニックに強く引きつけられる性質があります。そのため、リーディングトーンからトニックへの進行には強い解決感を伴います。

より強い解決感をもつV7

ドミナントセブン(V7=属7)はサブドミナントのノートを含むため、より強いドミナントモーションが得られます。

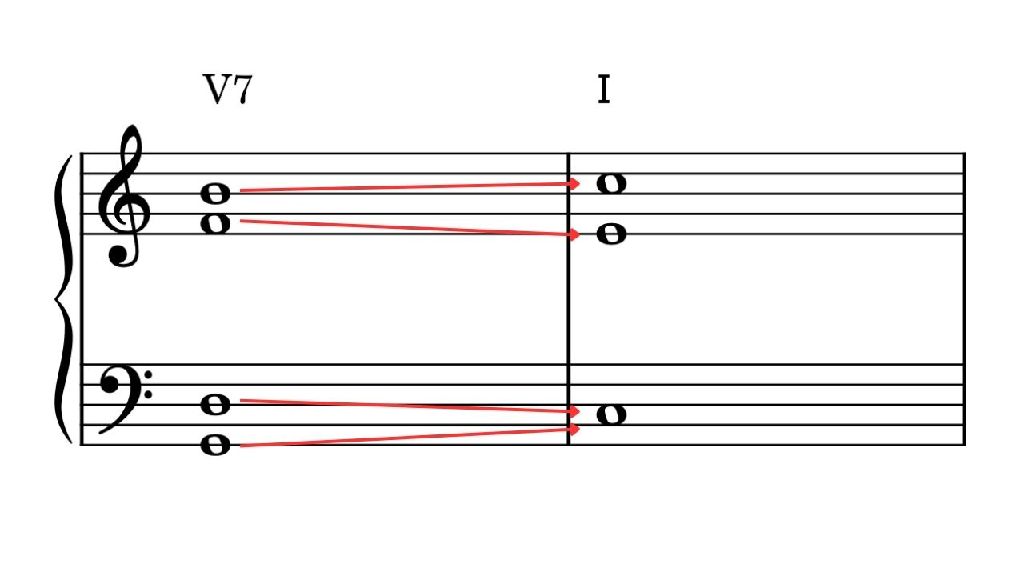

キーCのドミナントであるGで考えてみましょう(上の図)。G7には7thの音であるF(ファ)を含み、なおかつB(シ)を含みます。

Bは半音上のCへと解決したい性質を持つ、リーディングトーンである点はすでに述べました。

そのBとFは非常に不安定なトライトーン(全三音)の関係にあります。

不安定なトライトーンが、1度と3度に解決するため、ドミナント(Ⅴ)をドミナントセブン(Ⅴ7)とすることで、より強い解決感が生まれます。

セカンダリードミナントモーション

ドミナントセブンはドミナントモーションにより、コード進行の中でⅠに向かう強い流れを作ることができます。

その流れを、Ⅰではなく、音階上の他のコードに向かって作ることをセカンダリードミナントモーションと呼びます。

セカンダリードミナントモーションによって、スムーズでありながら変化のあるコード進行とすることができます。

セカンダリードミナントセブン(属7)

修正済み.jpg)

上の図のDm7に対するA7のように、音階上のⅠ以外のコードに対するドミナントセブンを、セカンダリードミナントセブン(副属7)といいます。

そして、この |A7 |Dm7 | と進行する部分がセカンダリドミナントモーションです。

非スケール音による変化

上記の |A7 |Dm7 | において、A7に含まれる#ドはキーCのスケールにはない音です。このように非スケール音を含むコード進行となるため、単調にならず、変化を感じさせることができます。

まとめ「ドミナントモーションとセカンダリドミナントモーション」

ここまでの要点をまとめていきます。

まず、調性内のコード進行においてⅤ→Ⅰと進行することをドミナントモーションといいます。

ドミナントモーションは、自然に進行でき、なおかつ強い解決感を生みます。ⅤをⅤ7にすることで、より強い進行感・解決感を得ることができます。

修正済み.jpg)

一方、音階上のⅠ以外のコードに対して、そのコードのドミナントセブン(属7)から進行することをセカンダリードミナントモーションといいます。

上の図の例では、 |A7 |Dm7 | と進行するところが該当します。

進行感があり、自然なコード進行となるため、セカンダリードミナントモーションもよく使われます。また、コードに非スケール音を含むため、コード進行に変化をつけることができます。

上の例では、A7に含まれる#ドが非スケール音で、キーCのスケールには含まれません。そのため、コード進行に変化をつけることができます。

不明点がある場合は?