賃貸不動産の契約で「あれ?なんかおかしい…」と思ったことはありませんか?

- 見積もりに謎の費用が追加されていた

- すぐに契約書にハンコを押させようとする

- 契約したらに急に態度が変わった

もしかしたら「カモられている」かもしれません。賃貸管理業者は、あの手この手で入居者からお金を搾り取っています。

そこで、本記事では宅建士の視点で賃貸不動産でカモにされないためのポイントをわかりやすく解説します。

たとえば「仲介手数料は家賃の1か月分だ」と思っている人が多いのですが、法令の本則は「家賃の0.5か月分」です。それなのに、2倍にあたる「家賃の1か月分」を取られているのはなぜでしょうか?

この記事では、不動産賃貸業者の裏側を明らかにしていきます。

賃貸か持ち家か? どちらが有利かをトータルで解説した記事もおすすめです。賃貸では、とくに老後の暮らしが心配です。

不動産屋は「大家ありき」の商売

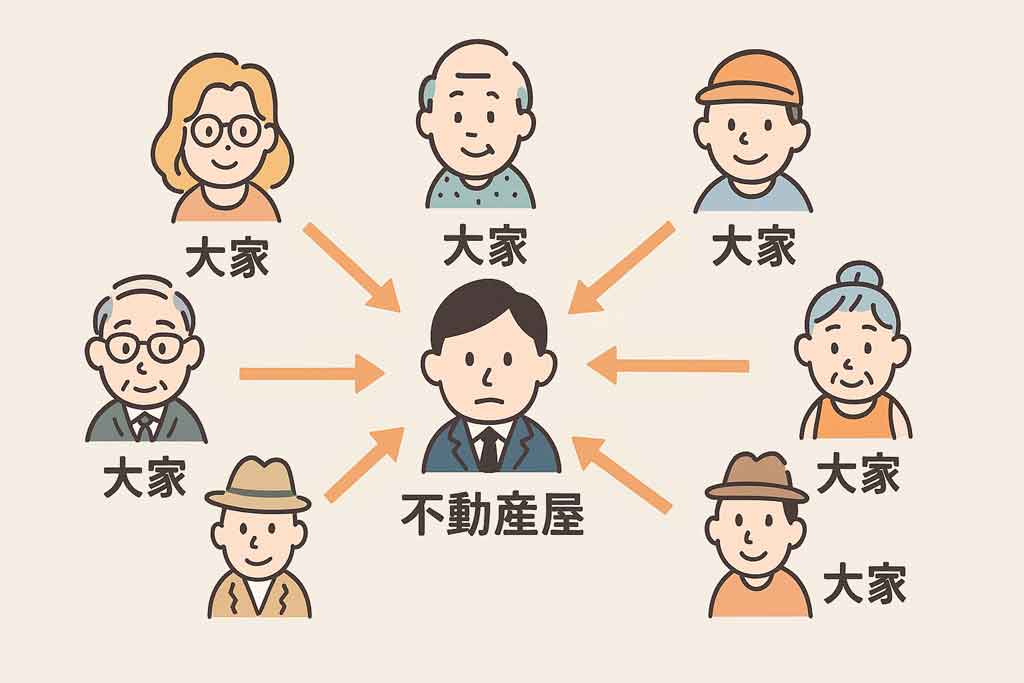

賃貸管理を行う不動産屋にとって、本当の「お客様」といえるのは、複数の物件を所有する大家さんです。

なぜなら、大家がいなければ賃貸管理の仕事は成立しませんし、物件を多く預けてくれる大家がいれば、不動産屋は安定して収益を得られるからです。

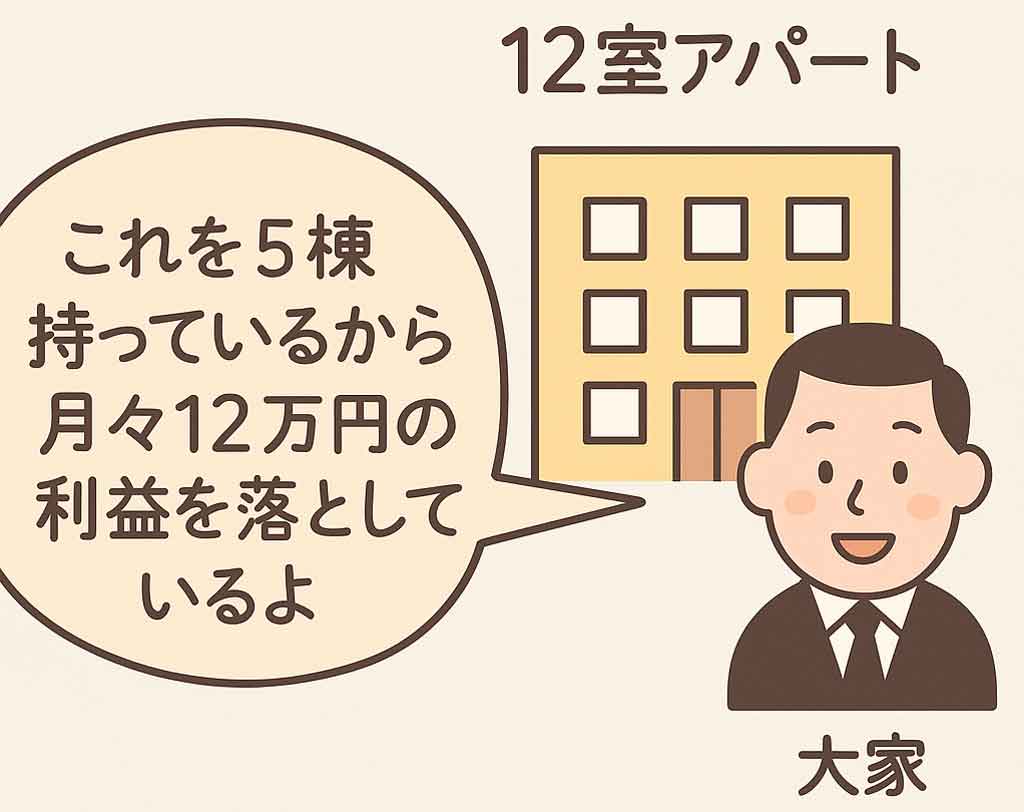

たとえば、全12戸のアパートで家賃がすべて月4万円で、不動産屋が受け取る管理費が家賃の5%だと仮定します。すると、この物件を管理すると、1戸あたり月額2,000円の管理費が入ってきます。12戸満室で月24,000円の収入になります。

これくらいの小さなアパートが5棟ある場合、満室であれば不動産屋は月に12万円の利益が出せるわけです。

つまり、大家Aさんは不動産屋にとって、毎月安定収入をもたらす非常にありがたい存在といえます。

このように、不動産屋にとって「お客様」といえるのは、複数物件を所有し管理を委託してくれる大家であり、彼らの存在こそが賃貸管理業の柱となっています。

そしてこんな大家さんが10人いたら、管理戸数は600戸となり、月の売上げは120万円になります。これだけで会社を支えていくことは難しくても、事務員を雇って十二分におつりがきます。

このように賃貸管理業者の事業計画には当初「大家」しか登場せず、「入居者」は「まー後からついてくるかな」的な存在です。とにかく、大家ありきで始まる事業なのです。

当然ながら扱いも、大家>入居者となります。

不動産屋のツイートからわかる入居者軽視

賃貸管理ワイ

— しょ🍄家主に代わってお仕置きされちゃう垢🤢🌙 (@kaattosh) September 4, 2022

クレーマーから『わたし客ですよ!?お客様のわたしからわざわざ電話しないといけないんですか!?』

って言われて

(客……??)

って思ったんですけど入居者って『お客様』なの?

これは不動産屋(賃貸管理業者)の方のツイートですが、正直、こういう思考パターンの人はよくいます。大家だけが客で、入居者は客ではない……。その点について、少し掘り下げて考えてみましょう。

入居者は客ではない?

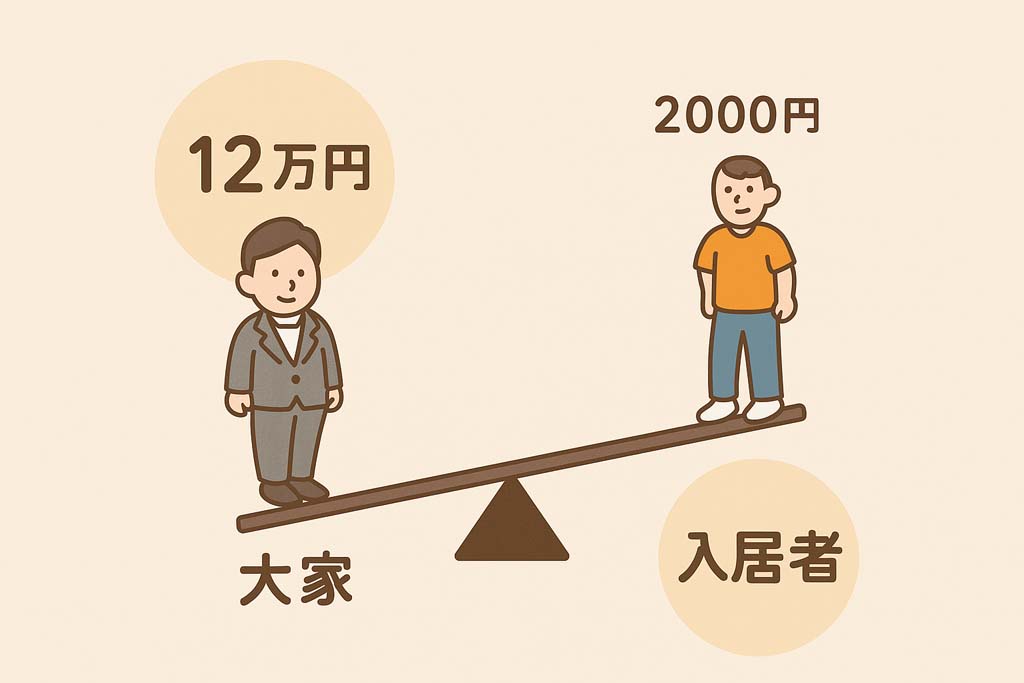

そうはいっても、入居者だってお金を払っているんだから客に違いないでしょ? と思うかも知れません。もちろんお客ではありますが、もたらしてくれる利益が、大家と入居者では段違いです。

| 大家 | 月々120,000円 |

|---|---|

| 入居者 | 月々2,000円 |

どうでしょう? 12万円の客に比べて、2,000円の客は扱いが悪そうですよね。そして、実際に扱いはよくありません。

大家さんに支払う家賃4万円のなかから、大家さんが賃貸管理業者に2000円相当を支払っているという意味です。

不動産賃貸の手数料は本来家賃の0.5カ月分

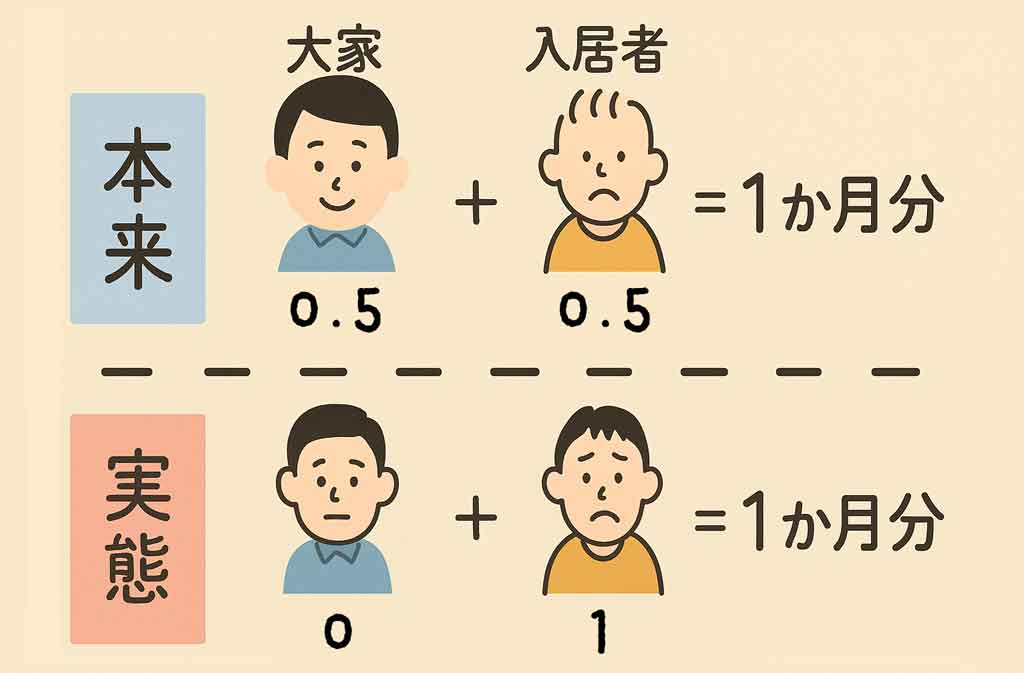

実は、不動産賃貸の仲介手数料は「家賃の1カ月分」が当たり前ではありません。本来、法令上の原則は「家賃の0.5カ月分」なのです。

宅地建物取引業法に基づく国土交通大臣の告示では、仲介手数料の上限は「貸主0.5カ月+借主0.5カ月=合計1カ月分」と定められています。

その「例外」として、借主が事前に書面で同意すれば、1カ月分を借主側が全額支払うことも認められているのです。それなのに、賃貸管理業者の実態として、当然のように借主(入居者)から1カ月分を請求しているのが現状です。

この点、2024年に業界大手の東急リバブルが「借主の承諾なしに手数料を1カ月分取っていた」として敗訴したケースが話題となりました。この判決によって、法令の原則が一般に広く知られるようになりました。

東急リバブルの裁判では借主に仲介手数料の法律上の規定が説明されなかった点が問題視されました。

つまり、「不動産賃貸の手数料は本来家賃の0.5カ月分」というのは、業界では知られていても、一般の入居者には知らされてこなかった「不都合な真実」なのです。

賃貸住宅の仲介手数料の問題について、詳しくは以下の記事で解説しています。

明細をよく見ると「不要なもの」に支払わされている

入居者がいかにカモられているかは、明細書をみるとわかります。たとえば必ずといっていいほど加入させられる火災保険(借家人保険)。これは賃貸管理会社が保険の取扱店となっており、大幅なキックバックを得ています。そのため、JAなどの借家人保険を利用するより、賃貸管理会社の借家人保険を利用する方が割高となります。

不動産屋の窓口で支払う火災保険。支払った掛け金の何割かは不動産屋の取り分です。

また、最近では家賃保証会社の保証をつけないと契約できないのが通常ですが、家賃保証会社からもキックバックがあります。家賃保証会社からは、保証料の2~3割くらいが賃貸管理会社に支払われています。

賃貸管理業はキックバック産業であり、そのお金は、賃借人(入居者)が支払ったお金から還流しているわけです。

賃貸不動産に住むということの背景には、このような事情があります。特に仲介手数料の件はあまり知られていませんが、法律と国土交通大臣告示を厳密に解釈すると脱法的行為である可能性もあり、賃貸入居者(賃借人)が搾取されている状況が浮かび上がってきます。

賃貸住宅を契約するときは、こういった背景を知っておくことが必要だと思います。

実は、住宅ローンは誰でも組める

もしかしたら「自分には住宅ローンは組めない」とあきらめて、賃貸住宅を選んでいませんか?

だとしたら、非常にもったいないことだと思います。

住宅ローンは、

仕事さえしていれば、金融機関はきちんと審査してくれます。仕事が非正規だったとしても、場合によっては住宅ローンを組めます。

そして、ローンを組んで家を買う方が、アパートの家賃を払うより確実にコスパがよく安上がりです。

問題は、世の中に銀行がたくさんありすぎて、金利タイプも複雑すぎること。

そこで、当サイトではふだん、モゲチェックという無料サービスを推奨しています。

モゲチェック![]() |無料で自分の借り入れ枠がわかる

|無料で自分の借り入れ枠がわかる

モゲチェックは金融機関出身の住宅ローンのプロが集まって立ち上げた、住宅ローンを診断してくれるサービスです。「自分に住宅ローンが組めるかどうか」を、銀行ごとに「○○%の可能性」と、具体的に表示してくれます。

モゲチェックはほぼすべてのネット銀行、メガバンクと提携し、金融機関が支出する広告費で運用されています。なので、無料ですが非常に信頼性が高いです。

モゲチェックについて詳しく知りたい場合は、以下の記事が役に立ちます。

住宅ローンの最強ツール「モゲチェック」が可視化する「買うべき物件」|関連記事

賃貸派の人も今一度「持ち家を考えてみる機会に」

もしかしたら、ひろゆきさんや堀江貴文(ホリエモン)さんがいう「賃貸の方がトクだ」という話を信じている人もいるかもしれません。

しかし堀江さんは自分で「不動産には興味がない」「不動産に詳しくない」と言っています。ひろゆきさんも素人です。そのため、重要な視点が抜けています。

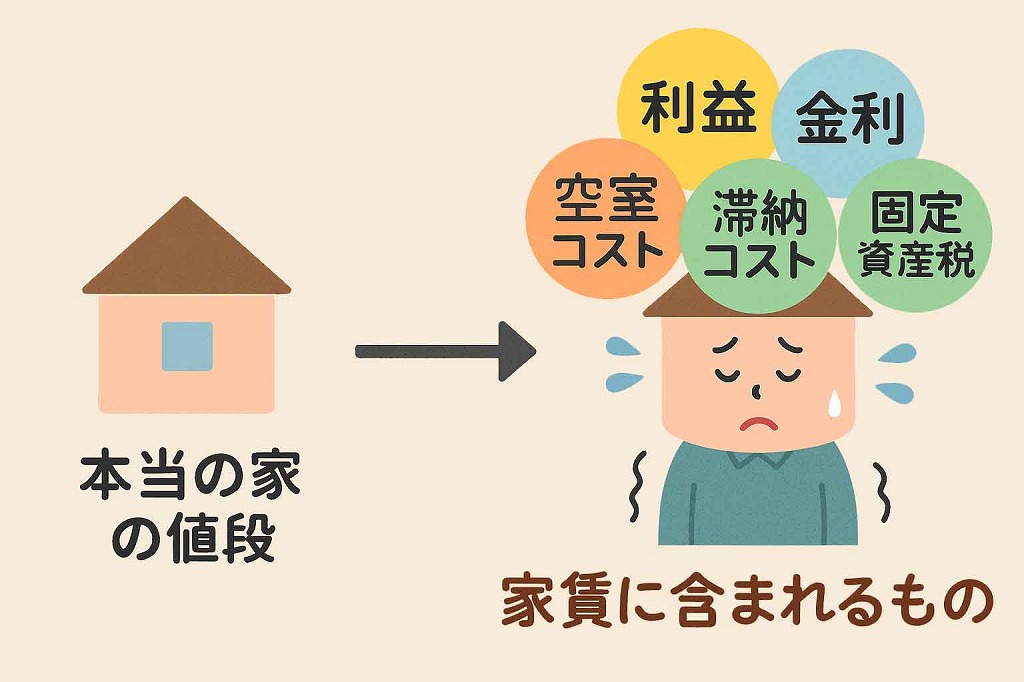

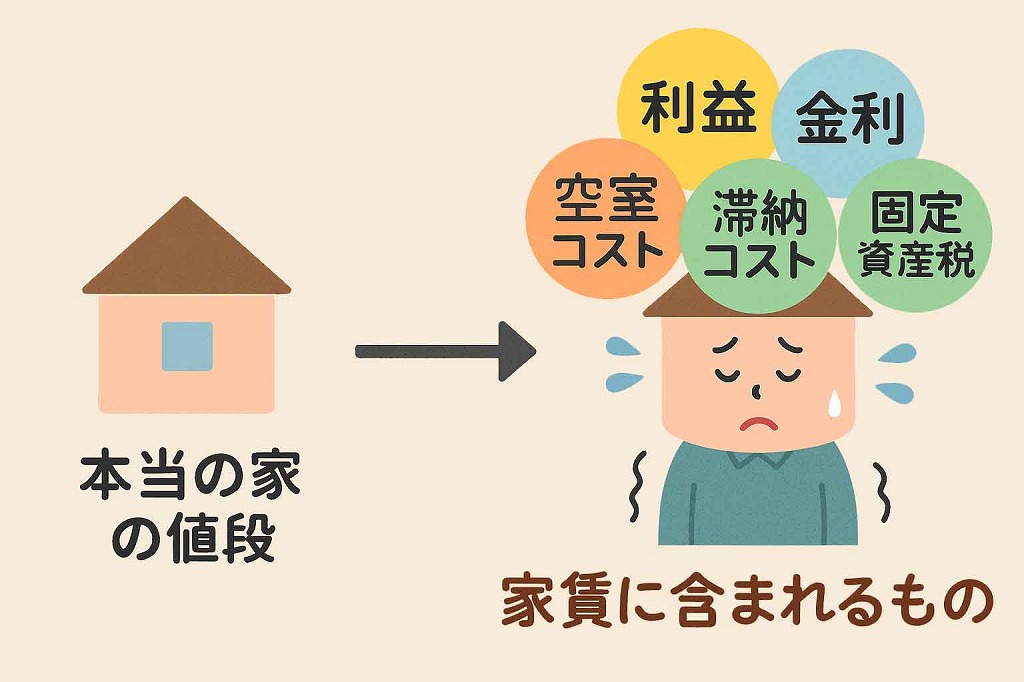

賃貸不動産は、アパートや貸家を所有するオーナー(大家)のビジネスなのです。

ビジネスですから、当然に大家さんの利益や経費が載せられています。つまり、持ち家を買ったら不要なコストが大きく載せられているのです。

したがって、コストを正確に計算すると、ほとんど場合「持ち家のほうが有利」という結果になります。同じエリアにある同じクオリティーで同じ広さの家に住んだ場合は、間違いなく持ち家が有利です。

なぜなら、持ち家には大家の利益や住宅ローンより金利が高いアパートローンの金利が載せられていないからです。

この点について、詳しくは以下の記事で解説しています。

なぜ不動産屋に「カモられる」のか?

さまざまな口コミやレビューで「賃貸不動産屋にだまされた」「よくない賃貸不動産屋に当たってしまった」という書き込みがあります。

なぜそんなことになるのでしょうか? 背景にある理由を探ってみましょう。

不動産屋の収益構造と営業ノルマ

不動産会社の主な収入源は、入居者が支払う仲介手数料や、物件のオーナー(大家さん)から受け取る広告料です。

一方で、多くの不動産会社の営業担当者には、個人の売上目標、いわゆる「営業ノルマ」が課されているのが一般的です。

そのため、自分の成績や会社の利益を上げるために、ユーザーの希望よりも、会社にとって広告料収入が大きい物件を優先して勧めてしまうケースがあります。

この収益構造と営業ノルマが、時として不動産を借りる入居者の立場を無視することにつながります。

「知識のない客」はターゲットにされやすい

賃貸借契約に関する知識、例えば家賃や初期費用の相場、契約書の内容、関連する法律(宅地建物取引業法など)について詳しくないと、不動産屋の担当者が言うことをそのまま信じてしまいがちです。

例えば、希望エリアの家賃相場を知らなければ、提示された家賃が高いのか安いのか判断できません。

また、「これは必須の費用です」と言われた項目が、実は払わなくてもいいものだったり、交渉の余地があることも少なくありません。

疑問点を質問したり、きちんと突っ込んでおかないと「この人なら多少不利な条件でも契約してくれる」と不動産屋に思われてしまう可能性があります。

「不動産屋に騙されない賃貸不動産の知識」を身につけることが、自分自身を守るための第一歩になります。

ありがちな被害例(高額クリーニング費、不明瞭な手数料 など)

賃貸不動産契約で問題になりやすいのは、初期費用に関する内容と、退去時の費用(原状回復費)です。

本来であれば支払う必要のない費用や、相場よりも高額な費用を請求されるケースがあります。

具体的には、退去時に請求されるならまだしも、入居時に高額な「ハウスクリーニング代」を請求されたり、必須ではない「室内消毒代」や「24時間安心サポート料」のようなオプション費用、仲介手数料とは別に「契約事務手数料」や「書類作成費」といった名目で費用を上乗せされたりすることもあります。

注意したい「諸費用」

| チェックすべき初期費用項目例 | 確認・交渉のポイント |

|---|---|

| 室内消毒代・害虫駆除代 | 本来は任意サービスだが強制オプションのケースもあり。本当に必要か冷静に判断し、不要であれば「自分でやります」などと伝えてみたほうがいい |

| 安心サポート・駆けつけサービス | こちらも本来任意加入。火災保険の付帯サービスなどでカバーされる場合もあるため、内容を確認し、重複や不要な場合は指摘しておきたい |

| 鍵交換代 | 国土交通省のガイドラインでは貸主負担が妥当とされている項目。しかし契約書に特約として明記されていると拒否できないので、その点に注意する |

| (入居時)クリーニング代 | 退去時の原状回復費用として請求されるのが一般的。入居時の請求は、前の入居者が負担した費用を二重取りしている可能性も。契約書の内容を要確認 |

| 書類作成費・事務手数料 | 仲介手数料とは別に請求される場合、その根拠を確認。仲介手数料に含まれるべき業務内容であれば法令違反の可能性もある |

| 火災保険料 | 不動産会社が指定する保険への加入は本来義務ではない。補償内容(家財、借家人賠償責任)を満たせば、自分でより安価な保険を探して加入することも可能 |

| 仲介手数料 | 法律上の上限は家賃の1.1ヶ月分(税込)だが原則は貸主・借主で折半(0.55ヶ月分ずつ)。借主の承諾なしに上限額を請求する慣例が問題になっている |

諸費用については見積もりを受け取った際に必ず内訳を確認し、不明な点や納得できない点は質問しておくべきでしょう。

カモにされないための7つの対策

不動産屋は知識が豊富で、こちらは知識が少ないのが現状です。しかし、事前にしっかり対策を知っておけば、悪質な不動産屋に「カモにされる」リスクはぐっと減らせます。

そこで、悪質な不動産会社にカモにされないための7つの対策をご紹介します。

事前に地域の相場を調べる

まず大切なのは、借りたいエリアの家賃相場を知っておくことです。

相場を知らないと、不動産屋から提示された家賃や初期費用が高いのか安いのか判断できず、不当に高い金額を請求されても気づかないことがあります。

「初めての一人暮らしで相場なんてわからない…」と感じるかもしれませんが、今はインターネットで簡単に調べることができます。

SUUMOやHOME’Sといった大手の不動産ポータルサイトを使えば、希望するエリアや間取り、駅からの距離などを入力するだけで、おおよその家賃相場がわかります。

事前に相場感を掴んでおくことで、「この物件、相場より高くない?」と気づけるようになり、冷静な判断ができます。

仲介手数料の上限を知る(法律の知識)

不動産屋に支払う仲介手数料には、法律(宅地建物取引業法)で上限が定められていることをご存知でしょうか。

法令(宅地建物取引業法および国土交通省告示)では、不動産屋が受け取れる仲介手数料の合計額は「家賃の1.1ヶ月分(税込)以内」と決められています。

そして、原則として、貸主(大家さん)と借主(入居者)からそれぞれ家賃の0.55ヶ月分(税込)以内を受け取ることになっています。

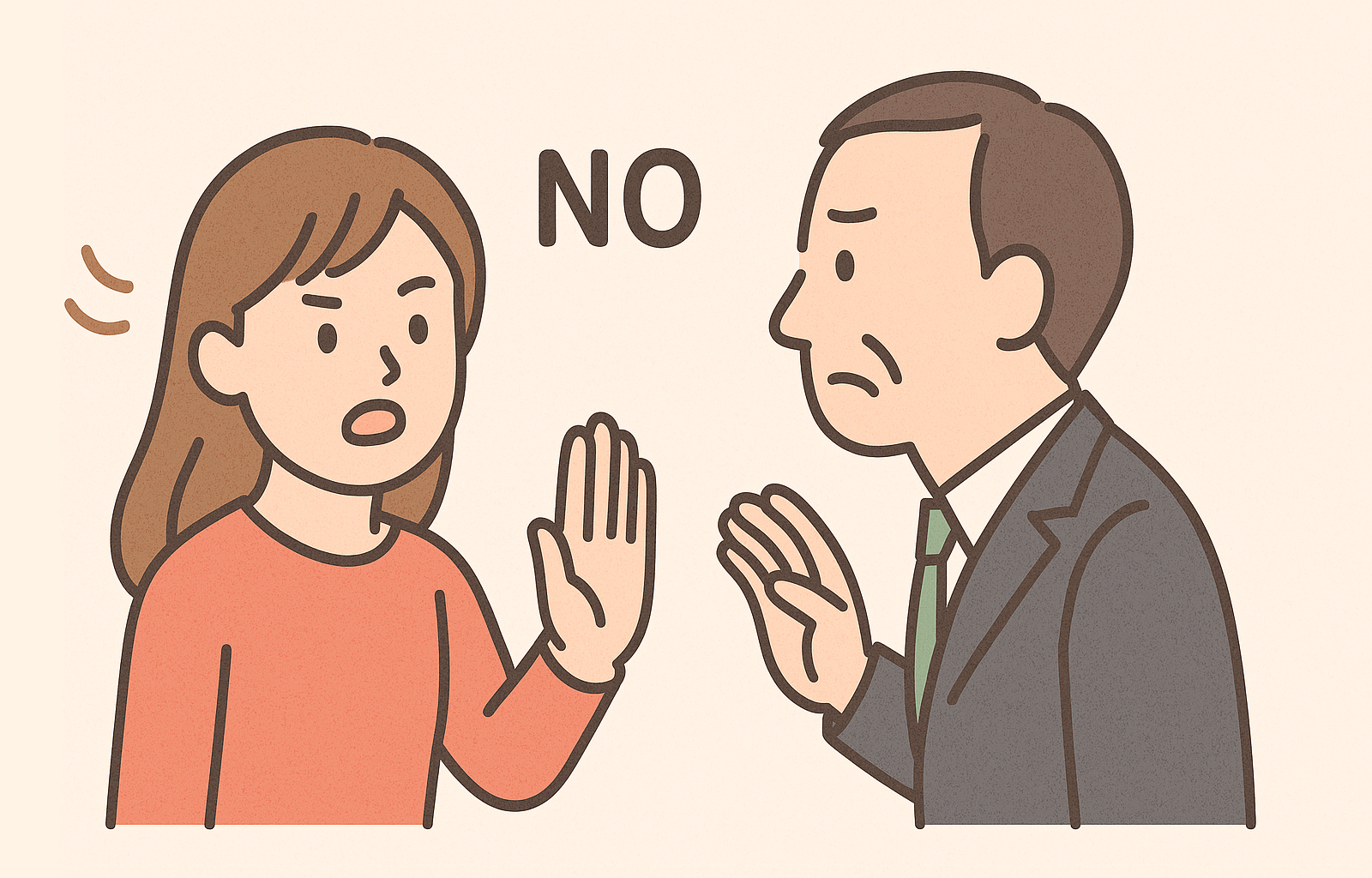

しかし、「借主の承諾があれば」家賃の1.1ヶ月分全額を借主に請求できるという例外があるため、実際には多くの不動産屋が見積りに「仲介手数料1.1ヶ月分」を記載してきます。

「そういうものか」と承諾する前に、必ず確認しましょう。見積もりに仲介手数料が1.1ヶ月分で記載されていたら、「原則は0.55ヶ月分ですよね?」と質問してみる価値はあります。

不動産屋としては嫌がるかもしれませんが、嫌がられるくらい賢くなることが最大の自衛策です。

契約書は複数回チェックする

賃貸借契約書や重要事項説明書は、一度サイン・捺印してしまうと、基本的にその内容に同意したことになり、後から「知らなかった」と言っても滅多なことでは撤回できません。

だからこそ、内容をしっかり理解するまで、最低でも2回以上は時間をかけてチェックするべきでしょう。

不動産屋で説明を受けても、その場ですぐにサインせず、一度持ち帰って落ち着いた環境で読み返すようにしてください。

少しでも疑問に思う点や、理解できない専門用語があれば、納得できるまで不動産屋に質問しましょう。

内見は2回以上、写真も保存

物件選びで内見は絶対に欠かせませんが、できれば時間帯や曜日を変えて2回以上見ておくのが理想です。

一度見ただけでは気づかなかった点や、時間帯による環境の変化(日当たり、騒音など)に気付くことができます。

例えば、平日の昼間は静かでも、休日の夜は隣の部屋の生活音が気になる、ということもあります。

また、初めての内見では舞い上がってしまい、冷静にチェックできないことも少なくありません。そこで、以下のチェックシートを利用してみてください。

内見チェックシート

| チェック項目 | 具体的な確認ポイント |

|---|---|

| 日当たり・風通し | 各部屋の明るさ、窓の向き、風の通り具合(昼と夕方など時間帯を変えて確認) |

| 騒音・臭い | 周辺道路の交通量、隣接住戸や上下階からの生活音、共用部分(廊下・階段)の音、ゴミ置き場や飲食店の臭い |

| 水回り | キッチン・浴室・トイレの水の出具合、排水の流れ、臭い、カビの有無、給湯器の動作確認 |

| 収納 | クローゼットや押入れの広さ、奥行き、使い勝手(扉の開閉など) |

| 設備 | エアコン、コンセントの位置と数、照明器具、インターホン、洗濯機置き場のサイズ、インターネット回線の種類 |

| 共用部分 | エントランス、廊下、階段、エレベーターの清潔さ、管理状況、駐輪場・駐車場の空き状況、ゴミ置き場の状態 |

| 周辺環境 | 最寄り駅やバス停までの実際の距離と道のり、スーパーやコンビニ、病院などの生活利便施設、治安(夜道の明るさなど) |

内見時には、メジャーを持参して家具の配置をシミュレーションしたり、スマートフォンで気になる箇所を写真や動画で撮影しておくと、後で比較検討する際に非常に役立ちます。

写真は契約後のトラブル防止の証拠にもなります。

レビュー・評判を調べる(SNS、Google口コミ)

不動産屋を選ぶ際や、気になる物件の管理会社の評判を知るために、インターネット上のレビューや口コミが参考になります。

実際にその不動産屋を利用した人や、その物件に住んだことがある人の生の声は、貴重な情報源となります。

特に、Googleマップの口コミや、X(旧Twitter)などのSNSで不動産屋の名前や物件名を検索すると、公式情報だけではわからないリアルな評判が見つかることがあります。

チェックポイント

| 情報源 | 確認ポイント | 注意点 |

|---|---|---|

| Googleマップ | 店舗ごとの星評価、具体的なコメント(対応の良し悪し) | 投稿者の意図(サクラや過度な批判)を見極める必要がある |

| SNS (Xなど) | 不動産屋名や物件名での検索、ハッシュタグ検索 | 断片的な情報が多い、情報の信頼性を慎重に判断する必要がある |

Googleマップのコメントは参考になりますが、お客さんにクオカードなどを渡してレビューを書かせている業者が多い点に注意してください。

一方でクレーマーの低評価過ぎる書き込みも参考になりません。

口コミの内容が具体的か、また客観性があるかどうかを見極めた上で参考にしてください。

悪質業者の特徴を知っておく

残念ながら、全ての不動産屋が誠実とは限りません。なかには、利益優先で顧客を騙そうとする悪質な業者も存在します。

その点、事前に悪質業者の典型的な特徴を知っておくことで、怪しいサインに早く気づき、被害を未然に防ぐことができます。

以下のような特徴が見られたら、注意が必要です。

こんな業者には注意

- 契約をやたらと急かす

- 物件のデメリットを説明しない

- 質問にきちんと答えない

- おとり物件で集客している

- 強引にオプション加入を勧める

- 高圧的・横柄な態度

- 事務所が乱雑・清潔感がない

- 免許番号が古いまま・行政処分歴がある

とりあえず「態度が悪い業者は絶対避ける」というだけでも、かなり結果が違ってきます。

困った時の消費者ホットライン

どれだけ注意していても、不動産屋との間でトラブルが発生してしまう可能性はゼロではありません。

「不当な費用を請求された」「契約内容の説明が不十分だった」「退去時に高額な原状回復費用を求められた」など、おかしいと感じたり、困った状況になったりしたら、一人で悩まず専門機関に相談しましょう。

覚えておくと便利なのが「消費者ホットライン(電話番号:188)」です。

消費者ホットライン|消費者庁

ここに電話すれば、最寄りの消費生活センターをはじめとした相談窓口を紹介してもらうことができます。

実際にあった!不動産トラブル体験談

賃貸契約にまつわるトラブルは、残念ながら後を絶ちません。ここでは、実際に起こった事例を紹介します。同じような目に遭わないよう、ぜひ参考にしてください。

クリーニング代を2回請求された例

賃貸不動産の管理業者は、様々な手数料やキックバックで細かく儲ける商売です。中には説明になり料金を請求してくるケースもあり、注意が必要です。

以下は、入居時にクリーニング代を請求された上で、理屈をつけて退去時にも請求されたというクチコミです。

入居時にクリーニング代を前もって支払い「退去時にはこれ以上の支払いはありません」といわれました。

しかし、いざ退去時になると「前払い金には消費税が支払われてない」とか「エアコンのクリーニング代は別」などといわれ、金額が増えました。

根拠不明な料金請求をされた例

不動産会社は水道料金や電気料金など、様々なお金を徴収する事があります。そこに、勝手に上乗せされて多額の請求をされた事例もあります。

電気代を過大請求して使い込んでいたのでは?

Cさん(沖縄)

電気代の明細がなく、曖昧過ぎでした。ある月は1,000円で「安いな?」と思っていたら次の月は「40,000円」。払えるわけないと電話したら、すぐ家賃保証会社からヤクザの取り立てのような電話がきました。

電力会社をを自分で呼んで計算してもらいましたが、担当の方も首を傾げて「明らかにおかしい事は認めるけど、自分の名前は出さないでくださいと」言われました。

その証拠を持って不動産会社に行きましたたが全く非を認めませんでした。が、店長の手はずっと震えていました。適当に電気代を調整して誰かの財布に入れていたのだと思います。そうだとしたら、犯罪です。

内見時の説明と実際の契約内容が違った例

内見時の説明と、実際の契約内容や設備が異なっていた、というケースもよくあります。

最初から電気が切れていた

Yさん(大阪)

契約して入居したら、内見の時に聞いてた話と違う事が多く、入居初日から気分が悪かったです。やりとりは録音しておく方がオススメです。また内見時には「室内に不備はない」と言われましたが、入居当初から何か所か電気がつかず不動産屋に報告すると「実費で負担するように」といわれました。契約の内容から逸脱した対応ですが、改善してもらえませんでした。しっかりと契約内容を確認しておいた方がいいかもしれません。

信頼できる不動産屋を見分けるコツ

物件探しにおいて、信頼できる不動産会社や担当者に出会えるかどうかは非常に重要です。ここでは、安心して任せられる不動産会社を見分ける「わかりやすいコツ」を3つご紹介します。

対応スピード・言葉遣い・契約内容説明の丁寧さ

担当者の対応は、その不動産会社の信頼度を測るバロメーターとなります。最初に対応した社員の態度が悪い場合、会社全体として信頼できない傾向があるからです。

問い合わせへの返信が早いか、言葉遣いは丁寧か、こちらの質問に真摯に答えてくれるかなどをチェックしましょう。

スーパーの場所や学校までの通学時間をしっかり把握しており、すぐに返答してくれる担当者であれば信頼できます。

逆に対応が遅かったり、態度が横柄だったりする場合、最後までなおりません。「物件がいいから我慢しようか」となりがちですが、妥協しない方がいいでしょう。

「即決を迫る」業者は要注意

「この物件は人気なのですぐに埋まりますよ!」「今日中に申し込まないと!」などと、契約をやたらと急かす不動産会社には注意が必要です。

もちろん、本当に人気があって早くしないと決まってしまう物件もあります。

しかし、必要以上に契約を急がせるのは、不動産屋の都合(ノルマ達成や広告料収入など)のせいかもしれません。

借り手が冷静に考える時間を与えず、勢いで契約させようとしているような場合には注意が必要です。

「不動産屋が契約をせかしている」という状況は、一度立ち止まって考えるサインととらえたほうがいいでしょう。

会社の免許番号や設立年数を確認

不動産会社の信頼性を客観的にチェックする方法として、会社の免許番号や設立年数を確認するという手もあります。

不動産取引業を行うには、国土交通大臣または都道府県知事の免許が必要です。

事務所には必ず免許証票が掲示されており、「〇〇知事(△)第×××××号」といった形式で記載されています。

この(△)の数字は免許の更新回数を示しており、5年ごとに更新されるため、数字が大きいほど営業歴が長いことを意味します。また、一般に営業歴や設立年数が長い会社の方が、倒産リスクが低く、地域での実績や信頼が積み重なっていると判断できる材料になります。

ただし、免許番号の数字が小さい会社や設立して間もない会社が必ずしも悪いわけではありません。

あくまでも判断材料の一つとして、担当者の対応など他の要素と合わせて総合的に見極めることが大切です。

まとめ|賃貸契約で損しないためにやっておきたいこと

不動産会社とのやり取りで、言われるがままに契約を進めてしまうと、後で「しまった!」と後悔することがあります。

しかし以下のポイントを押さえておくと、不必要な費用を支払ったり、不利な条件で契約したりするリスクを大幅に減らすことが可能です。

- 複数社に相談して幅広く情報を入手

- 契約書や見積り書を精査する

- 不動産に関する知識を身につける

1件の不動産屋だけにすべての物件紹介を任せると、他の会社と比較できません。そこで、物件探しの場合は足を使い、複数の不動産会社をまわって比較してください。

また、契約書の特約条項などに「自分に不利な内容が書かれていないか」はチェックしましょう。見積りに不要な項目が書かれている事も多いので、その点もチェックします。

また、仲介手数料に関する法令の原則や、退去時の費用についての国土交通省ガイドラインなどを理解しておき、不動産屋のいうがままにお金を払わないようにしましょう。

思い切って買ってしまうとより快適に暮らせる

学生さんや単身者の方であれば、まだまだ不動産を買うのは早いかもしれません。しかし、堀江貴文(ホリエモン)さんや、ひろゆきさんの話を信じて「一生賃貸で」と考えているなら、立ち止まってみてください。

賃貸の家賃には、大家さんの利益、固定資産税、不動産会社の手数料、将来の修繕費などさまざまな費用が載せられています。

それでも「賃貸の方が安い」といえるでしょうか?

堀江さんは、ご自身が「オレは不動産は興味ない」「不動産に詳しくない」と言っています。それなのになぜ「賃貸が有利」「家を買うのはバカ」と言いきれるのでしょうか?

彼らは「今っぽいことを言うとカッコいいし受ける」から、そういう事を言うだけです。少なくとも、ちゃんと収支計算をしていません。

気になる場合は、ぜひ以下の記事も読んでみてください。

理屈をつけてクリーニング代を再請求された

Yさん(沖縄)