不動産の囲い込みとは、仲介業者が両手取引の仲介手数料を独占するため、他社からの買主紹介を意図的に拒否する行為である。2025年1月施行の宅建業法施行規則改正により、レインズへの取引状況登録が義務化され、虚偽登録は指示処分の対象となった。売主は複数社との一般媒介契約締結とレインズ登録証明書のQRコードによる取引状況確認で囲い込みを防げる。本記事では法的定義、実務での発生頻度、囲い込み手口のパターン、売主が実施すべきチェックリスト、悪質事例への対処法を段階的に解説し、知識と段取りで自衛する方法を提示する。

Best for: 初めて不動産を売却する個人、専任媒介契約を検討中の売主、囲い込み被害を未然に防ぎたい不動産所有者

不動産の囲い込み行為の法的定義とリスクを明確化する

要点: 囲い込みは他社の買主紹介を拒否して両手取引を狙う行為で、売主の売却機会を損なう。

不動産の囲い込みとは、仲介業者が売主と買主双方から仲介手数料を得る両手取引を目的に、他社からの買主紹介を意図的に断る行為を指す。宅建業法では明示的に禁止されていないが、2025年1月施行の宅建業法施行規則改正により、レインズへの取引状況登録が義務化され、虚偽登録は宅建業法第65条第1項に基づき指示処分の対象となった。

囲い込みの主なリスクは以下の3点である。

- 売却機会の逸失: 購入希望者が存在しても情報が届かず、成約に至らない

- 売却期間の長期化: 買主候補が限定され、相場価格での早期売却が困難になる

- 価格下落の誘導: 業者が「売れない」と説明し、不当な値下げを要求する

Check!: 囲い込みは売主の売却機会を制限し、価格下落を招く。

片手取引と両手取引の仕組みを理解することが囲い込み防止の第一歩となる。片手取引では売主側業者と買主側業者が別々に存在し、各業者は依頼者から仲介手数料を受領する。2024年7月の報酬規定改正後、400万円超の物件では「売買価格×3%+6万円+消費税」が上限となる(800万円以下の物件は特例で売主・買主それぞれから最大33万円)。

両手取引では1社が売主と買主双方を仲介し、売主・買主双方から仲介手数料を受領できるため、業者の収入は片手取引の2倍になる。この収入構造が囲い込みの動機となっている。

Check!: 両手取引は業者収入が2倍となり、囲い込みの動機を生む。

実務での発生頻度と一般的な運用を把握する

要点: 大手仲介会社の平均手数料率が6%に近く、両手取引の多さを示唆する。

ダイヤモンド不動産研究所の2024年データによると、大手不動産仲介会社の平均手数料率は三井不動産リアルティ5.32%、住友不動産販売5.33%、東急リバブル4.39%となっている。通常の仲介業務では片手取引が多くなるため平均手数料率は3%台前半になるはずだが、実際には6%に近い数値を示しており、両手取引が常態化している可能性が高い。

2025年1月のレインズ取引状況登録義務化により、以下の3種類のステータス登録が必須となった。

- 公開中

- 書面による申込みあり

- 売主都合で一時紹介停止中

Check!: 大手の平均手数料率5%超は両手取引の常態化を示す。

虚偽のステータス登録や更新遅延は指示処分の対象となり、悪質な場合は業務停止処分や免許取消処分に至る。売主は登録証明書に記載されたQRコードで専用画面にアクセスし、リアルタイムで取引状況を確認できる。

囲い込みが発生する背景と動機を特定する

要点: 営業ノルマと両手取引への誘因が囲い込みの主要因となっている。

囲い込みが発生する背景には、大手仲介業者の営業担当者が背負う重いノルマがある。売りにくい物件を手早く処理してノルマを達成するため、以下のような手法がとられる。

- 高値査定での契約獲得: 相場より高い査定額を提示して専任媒介契約を獲得

- 物件の塩漬け: 高値では売れないため、そのまま放置して時間経過を待つ

- 値下げ要求: 売主が焦った時点で値下げを提案し、売りやすい価格に誘導

- 両手成約: 値下げ後に自社の買主をつけて両手取引を完成させる

この手法により、業者は時間をかけても両手取引で通常の2倍の仲介手数料を獲得できる。売主にとっては売却期間が長期化し、最終的に相場以下での売却を強いられることになる。

Check!: ノルマと両手報酬が囲い込みを誘発する構造的要因である。

囲い込みの典型的な手口を手順化して理解する

要点: レインズ未登録、物件照会拒否、一般媒介での独占が主要パターンである。

囲い込みの手口は時代とともに巧妙化しているが、主要なパターンは以下の3つに分類できる。

レインズ未登録による囲い込みパターン

要点: 専任媒介でレインズに登録せず、他社からの情報遮断を図る古典的手法。

専任媒介契約(専属専任媒介含む)では、業者は契約締結後7日以内(専属専任は5日以内)にレインズへ登録する義務がある。しかし、一部業者はこの登録を意図的に怠り、物件情報を自社で独占する。

この手法は宅建業法違反が明白であり、発覚すれば指示処分の対象となる。売主は媒介契約締結後、業者に登録証明書の交付を求め、レインズの売主専用画面で登録状況を確認すべきである。

対策手順:

- 媒介契約締結時にレインズ登録義務を確認する

- 登録期限(専任7日、専属専任5日)を把握する

- 期限後に登録証明書の交付を求める

- QRコードで売主専用画面にアクセスし登録内容を確認する

Check!: レインズ未登録は法令違反で指示処分の対象となる。

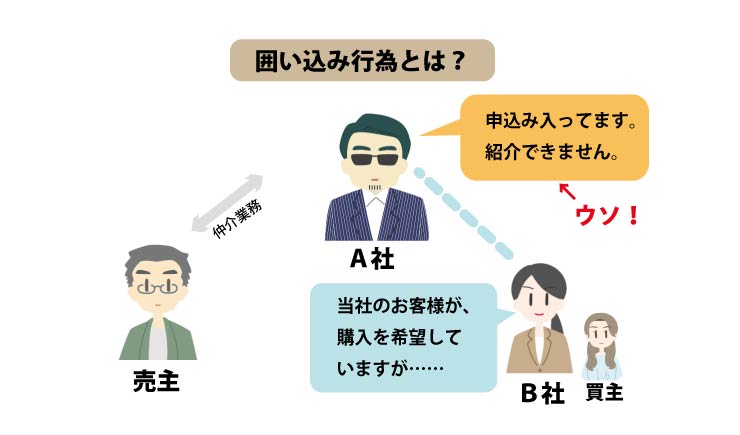

物件照会拒否による囲い込みパターン

要点: レインズ登録は行うが、他社照会を虚偽理由で断る現在主流の手法。

レインズに登録しない手法は法的リスクが高いため、現在はレインズ登録を行いつつ他社からの物件照会をすべて断るパターンが主流となっている。他社から「購入希望者がいる」と連絡があっても、以下のような虚偽の理由で断る。

- すでに申し込みが入っている

- 商談中である

- 売主都合で一時的に紹介を停止している

2025年1月からのステータス登録義務化により、このような虚偽の登録は指示処分の対象となった。ただし、実務では「担当者不在」「鍵の手配が困難」など、違法と立証しにくい理由で内覧を断るケースも存在する。

対策手順:

- 複数社との一般媒介契約を締結する

- レインズのステータスを定期的に確認する

- 問い合わせ状況を業者に報告させる

- ステータスと実際の状況に齟齬があれば業者に説明を求める

Check!: ステータスの虚偽登録は2025年から指示処分対象となった。

一般媒介での独占要求パターン

要点: 一般媒介契約で他社との契約を禁じる、売主の無知につけ込む手法。

一般媒介契約ではレインズ登録義務がないため、業者によっては「一般媒介にしますが、当社だけと契約してください」と要求するケースがある。これは売主の知識不足につけ込んだ手法であり、一般媒介のメリット(複数社への依頼による情報拡散)を無効化する。

一般媒介で1社のみと契約することは、レインズ登録義務も報告義務もない状態で物件を囲い込まれることを意味する。売主にとって最も不利な契約形態となるため、絶対に避けるべきである。

対策手順:

- 一般媒介では必ず2社以上と契約する

- 「他社とは契約しないで」という要求は拒否する

- 一括査定サイトで複数社を比較する

- 各社の販売活動方針と広告展開を確認する

Check!: 一般媒介での独占要求は売主の知識不足につけ込む手法である。

不動産会社と専門家の役割を特定する

要点: 売主側業者はレインズ登録と情報開示、買主側業者は物件紹介を担う。

囲い込み防止において、各関係者の役割を明確化することが重要である。

売主側仲介業者の役割:

- 媒介契約締結後の期限内レインズ登録(専任7日、専属専任5日)

- 取引状況の正確なステータス登録と更新

- 売主への定期報告(専任14日に1回以上、専属専任7日に1回以上)

- 他社からの物件照会への誠実な対応

- 登録証明書の遅滞ない交付

買主側仲介業者の役割:

- レインズでの物件検索と顧客への紹介

- 売主側業者への物件照会と内覧申込

- 購入希望者の資金計画確認と申込書作成

売主の自衛行動:

- レインズ売主専用画面での取引状況確認(週1回程度)

- 業者への定期的な販売状況報告要求

- 複数の不動産ポータルサイトでの物件掲載確認

- 周辺類似物件の売却動向把握

Check!: 売主はレインズ確認と報告要求で業者の活動を監視できる。

売主のチェックリストで囲い込みを防止する

要点: 契約前・契約時・販売期間中の各段階で確認項目を実施する。

囲い込みを防ぐため、売主は以下の段階別チェックリストを実施すべきである。

【契約前段階】

- □ 複数社(3社以上)から査定を取得する

- □ 査定額の根拠(近隣成約事例、価格査定書)を確認する

- □ 相場とかけ離れた高値査定には警戒する

- □ 各社の販売実績と両手比率を質問する

- □ 一般媒介契約と専任媒介契約のメリット・デメリットを理解する

【契約時段階】

- □ 媒介契約書の内容を十分に確認する

- □ レインズ登録期限(専任7日、専属専任5日)を確認する

- □ 報告頻度(専任14日、専属専任7日)を確認する

- □ 広告掲載方針(ポータルサイト、自社サイト、チラシ等)を確認する

- □ 登録証明書の交付時期を確認する

【販売期間中】

- □ 登録証明書のQRコードでレインズにアクセスする

- □ 取引状況ステータスを週1回確認する

- □ 業者から定期報告を受ける

- □ 問い合わせ件数と内覧件数を確認する

- □ 複数のポータルサイトで物件掲載を確認する

- □ 価格変更の提案があった場合は根拠を詳しく聞く

【異常を感じた場合】

- □ ステータスと実際の状況の齟齬を業者に確認する

- □ 問い合わせが極端に少ない理由を質問する

- □ 他社での査定を再度実施する

- □ 都道府県の宅建業行政窓口に相談する

Check!: 段階別チェックリストの実施で囲い込みを早期発見できる。

注意が必要な悪質事例と回避策を整理する

要点: 専任返し、買取業者の介在、エア内覧など極めて悪質な手口が存在する。

専任返しによるダブル両手取引

要点: 買取業者に安値で売却させ、再販時に専任媒介を獲得する最悪の手口。

専任返しとは、以下の手順で仲介業者が4件分の仲介手数料を獲得する極めて悪質な手法である。

手順1: 物件を干す

- 売主物件を長期間塩漬けにし、売主の資金的余力を奪う

- 「問い合わせがない」「時期が悪い」などの理由で売主を説得する

手順2: 買取業者へ安値売却

- 買取業者に相場より大幅に安い価格での買取を提案する

- 売主には「このチャンスを逃すと売れない」と説明する

- 買取時に売主と買取業者の両方から仲介手数料を得る(1回目の両手)

手順3: 専任返しを獲得

- 買取業者は「安く物件を流してくれた御礼」として専任媒介契約を返す

- 仲介業者は買取業者の再販時に専任媒介として販売する

手順4: 再販で両手成約

- 再販時に買主も自社で見つければ2回目の両手取引が成立する

- 合計で最大4件分の仲介手数料を獲得できる

回避策:

- 買取業者の紹介は慎重に検討する

- 買取価格が相場の7割以下の場合は他の査定も取る

- 買取提案の前に一般媒介で市場売却を試みる

- 買取業者との直接交渉も検討する

Check!: 専任返しは最大4件分の手数料獲得を狙う極めて悪質な手法である。

エア内覧・ダミー内覧による時間稼ぎ

要点: 実際に行っていない内覧を報告し、売主を欺く手法。

エア内覧は内覧を実施していないにもかかわらず「本日も1組ご案内しました」と虚偽報告する行為である。ダミー内覧は従業員や知人を顧客に仕立て上げて内覧を装う行為である。

これらの手法の目的は以下の通りである。

- 売主に「活動している」と印象づける

- 時間経過により売主を焦らせる

- 値下げ要求の正当性を確保する

回避策:

- 内覧時の立会を基本とする

- やむを得ず不在の場合は内覧者の属性(家族構成、購入動機等)を報告させる

- 内覧後のフィードバックを詳細に確認する

- スマートロックや室内カメラで入室履歴を記録する

Check!: エア内覧は売主を欺き値下げに誘導する虚偽報告である。

まとめ:知識と段取りで囲い込みを確実に防ぐ

要点: 法改正により透明性は向上したが、売主の自衛行動が最も重要である。

2025年1月施行の宅建業法施行規則改正により、レインズへの取引状況登録が義務化され、不動産取引の透明性は向上した。虚偽のステータス登録は指示処分の対象となり、売主はQRコードで簡単に取引状況を確認できるようになった。

しかし、法改正だけで囲い込みを完全に防ぐことは困難である。「担当者不在」「鍵の手配困難」など、違法と立証しにくい理由で内覧を断る手法は依然として存在する。

囲い込み防止の3原則:

- 複数社との一般媒介契約で情報をオープンにする

- レインズ売主専用画面で取引状況を週1回確認する

- 段階別チェックリストを確実に実施する

専任媒介契約を選択する場合でも、レインズ登録証明書の即時交付要求、ステータスの定期確認、詳細な販売活動報告の要求により、囲い込みを牽制できる。

売主が「手ごわい売主」と認識されることが最大の防御となる。不動産業者に対して「レインズを確認している」「ステータスを見ている」と伝えるだけで、囲い込みを大幅に抑制できる。

知識と段取りで武装した売主は、囲い込みの被害に遭うことなく、適正価格・適正期間での売却を実現できる。

Check!: 売主の知識と定期確認が囲い込み防止の最も確実な手段である。

この記事の要点を再確認

結論:

不動産の囲い込みは複数社との一般媒介契約とレインズ取引状況の定期確認で防止できる。

向いている人(対象者):

初めて不動産を売却する個人、専任媒介契約を検討中の売主、大手仲介業者への依頼を考えている所有者。

注意点:

- 相場より高い査定額は囲い込みの前兆である可能性が高い

- 一般媒介で1社のみと契約することは最も不利な契約形態となる

- レインズのステータス確認を怠ると虚偽登録を見逃す

根拠データ:

宅建業法施行規則(2025年1月施行)、国土交通省告示第1552号(2024年6月改正)、ダイヤモンド不動産研究所データ(2024年)

比較表

ここでは、一般媒介かつ2社以上(複数社)に媒介依頼を行うことを推奨するための表を掲載する。

| 契約形態 | 適合ケース | 費用(仲介手数料上限) | 契約期間 | 囲い込みリスク | 根拠URL |

| 一般媒介(複数社) | 人気エリアのマンション、早期売却希望 | 売買価格×3%+6万円+消費税 (事案により前後) | 制限なし(標準3ヶ月) | 低い | https://www.kinkireins.or.jp/baikai/ |

| 専任媒介 | 売却に時間をかけられる、定期報告希望 | 最長3ヶ月 | 中程度 | ||

| 専属専任媒介 | 早期レインズ登録希望、頻繁な報告希望 | 最長3ヶ月 | 高い | ||

| 一般媒介(1社のみ) | 推奨しない | 制限なし | 極めて高い |

Check!: 複数社との一般媒介契約が囲い込みリスクを最小化する。

※400万円超の物件の場合。800万円以下の物件は2024年7月改正により特例あり(最大33万円税込)。

※金額は宅建業法による上限であり、実際の金額は業者との交渉により前後する。

FAQ:よくある質問と回答

Q1: 囲い込みが発覚した場合、どこに通報すればよいですか?

A: 物件所在地の都道府県宅建業行政窓口、または国土交通省の不動産取引相談窓口に申出が可能である。2025年1月以降、レインズの取引状況登録が義務化されたため、ステータスの虚偽登録や未更新は宅建業法第65条第1項に基づく指示処分の対象となる。宅建協会や全日本不動産協会の無料相談窓口も利用できる。通報時はレインズ画面のスクリーンショット、業者とのメールやLINEのやり取り、媒介契約書などの証拠を準備すると効果的である。

Check!: 虚偽のステータス登録は都道府県の宅建業行政窓口へ通報できる。

Q2: 囲い込み対策として最も有効な方法は何ですか?

A: 最も有効な対策は2社以上との一般媒介契約締結である。複数社が同時に販売活動を行うため、1社が情報を独占できず、囲い込みは実質的に不可能となる。専任媒介契約を選ぶ場合は、レインズ登録証明書のQRコードで取引状況を週1回確認し、問い合わせ件数や内覧件数の詳細な報告を求めることで牽制できる。業者に「レインズを毎週確認している」と伝えるだけでも大きな抑止力となる。

Check!: 複数社との一般媒介契約が囲い込み対策の最も確実な方法である。

Q3: 大手不動産会社でも囲い込みは行われていますか?

A: ダイヤモンド不動産研究所の2024年データによると、大手仲介会社の平均手数料率は5%超であり、両手取引の多さを示唆している。通常の仲介業務では片手取引が多いため平均手数料率は3%台前半になるはずだが、実際には6%に近い水準となっている。ただし、2025年1月のレインズ取引状況登録義務化により、各社ともコンプライアンス体制を強化している。大手だから安心とは限らず、契約形態と売主自身の確認行動が重要である。

Check!: 大手の平均手数料率5%超は両手取引の多さを示している。

Q4: 専任媒介契約を解除したい場合、違約金は発生しますか?

A: 専任媒介契約の有効期間は最長3ヶ月であり、期間内の売主都合による解除は原則として違約金や広告費用の請求対象となる。ただし、レインズへの未登録、虚偽のステータス登録、報告義務違反など、業者側の契約違反がある場合は無償解除が可能である。契約書に記載された解除条件と違約金条項を確認し、業者の義務違反を証明できる証拠(レインズ画面、報告書等)を準備した上で解除を申し出る。法的トラブルが予想される場合は弁護士への相談を推奨する。

Check!: 業者の契約違反があれば専任媒介契約の無償解除が可能である。

Q5: レインズのステータスが「申込みあり」なのに連絡がない場合、どうすればよいですか?

A: 直ちに業者に申込者の属性(個人・法人、資金計画の状況、契約希望時期)を質問し、具体的な進捗を報告させる。申込書の写しを見せてもらい、実在する申込みか確認する。業者が詳細を明かさない、または曖昧な回答を繰り返す場合は、囲い込みの可能性が高い。レインズのステータスと実際の状況に齟齬がある場合は宅建業法違反であり、都道府県の宅建業行政窓口への相談を検討すべきである。

Check!: ステータスと実態の齟齬は業者に詳細報告を求める根拠となる。

参考文献・資料一覧

- 国土交通省(令和6年6月21日改正、令和6年7月1日施行) 『宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額(昭和45年建設省告示第1552号)』

URL: https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000266.html

該当箇所: 低廉な空家等の売買又は交換の媒介における特例 - 宅地建物取引業法施行規則(令和6年改正、令和7年1月1日施行)

『指定流通機構への登録事項の追加(取引状況の登録義務化)』

URL: https://elaws.e-gov.go.jp/

該当箇所: 第15条の10(登録事項) - 国土交通省(令和6年12月) 『レインズの機能強化について、物件の売主向けのリーフレット』

URL: https://www.mlit.go.jp/

該当箇所: ステータス管理機能の説明、売主専用画面の利用方法 - 公益財団法人 東日本不動産流通機構他4機構 『レインズシステム改修のお知らせ(令和7年1月4日実施)』

URL: https://www.reins.or.jp/

該当箇所: QRコード付き登録証明書、売主専用画面へのアクセス改善 - ダイヤモンド不動産研究所(2024年) 『大手不動産仲介は「囲い込み」が蔓延?!—最新(2024年3月期)両手比率・手数料率の試算—』

URL: https://diamond-fudosan.jp/articles/-/148998

該当箇所: 大手5社の平均手数料率データ - 近畿圏不動産流通機構(KINKI REINS) 『媒介契約制度とは』

URL: https://www.kinkireins.or.jp/baikai/

該当箇所: 専任媒介7日、専属専任媒介5日の登録期限 - 全国宅地建物取引業協会連合会 『相談窓口のご案内』

URL: https://www.zentaku.or.jp/

該当箇所: 不動産取引に関する相談窓口 - 全日本不動産協会 『相談センターのご案内』

URL: https://www.zennichi.or.jp/

該当箇所: 会員・消費者向け無料相談窓口