抵当権が設定された不動産を購入しても、適切な手順を踏めば安全に取引できます。中古住宅の多くは住宅ローン返済中で抵当権が付いており、決済時に抹消する流れが一般的です。重要なのは、売買代金で債務を完済できるか、司法書士が抹消書類を確認済みかの2点です。本記事では、抵当権付き物件の購入リスクと安全な取引手順を、法的根拠と実務の流れから解説します。

Best for: 初めての中古住宅購入、住み替え検討中の方、不動産取引の仕組みを知りたい方

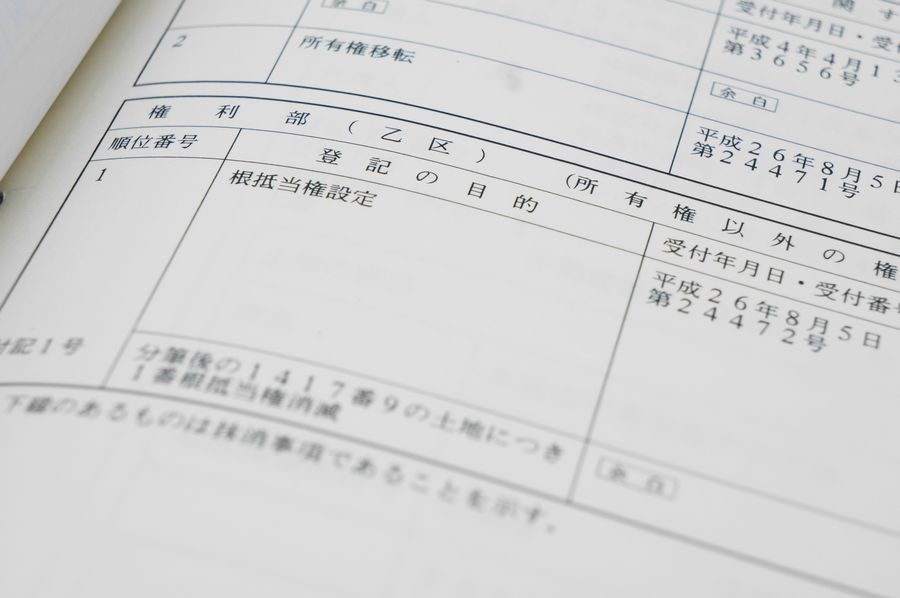

抵当権とは何か:担保権の基本

抵当権とは、債務者が返済しない場合に担保不動産から優先的に債権を回収できる権利です。

抵当権は民法369条で定められた担保物権の一種です。金融機関が住宅ローンを貸す際、土地と建物に抵当権を設定します。債務者が返済を怠ると、抵当権者(金融機関)は民事執行法に基づき競売を申し立て、売却代金から債権を回収できます。

抵当権が付いたまま不動産を購入すると、前所有者の債務不履行時に競売にかかり、所有権を失う危険があります。このため、抵当権は決済時に必ず抹消する必要があります。

Check!:抵当権付き物件を購入すると前所有者の債務不履行で競売リスクがある。

抵当権付き物件の売買は一般的な取引

中古住宅の大半は住宅ローン返済中のため抵当権が設定されています。

住宅金融支援機構の2023年度調査では、中古住宅購入者の約65%が売主の抵当権抹消を伴う取引を経験しています。住み替えや相続で売却する際、ローン残債がある場合は抵当権が付いたまま売り出すのが通常です。不動産仲介の実務では、抵当権付き物件の取引は日常的に行われています。

Check!:中古住宅の約65%は売主の抵当権抹消を伴う取引である。

安全な取引手順:決済時の同時抹消

抵当権付き物件でも、決済時に抹消と所有権移転を同時に行えば安全です。

実務では以下の5段階で取引の安全を確保します。

手順1:契約と手付金の授受 売買契約を締結し、買主は手付金(売買代金の5〜10%)を売主に支払います。この時点では抵当権は残っています。

手順2:抵当権抹消書類の準備 売主が借入先の金融機関に連絡し、抵当権抹消に必要な書類(弁済証書、登記済証、委任状など)を準備してもらいます。所要期間は通常1〜2週間です。

手順3:残金決済の実施 買主が残代金を支払い、売主は同日中に金融機関へ全額返済します。この時点で債務は完済されます。

手順4:即日返済による債務消滅 売買代金を受け取った売主は、決済当日に金融機関の窓口または振込で住宅ローンを完済します。完済と同時に抵当権の被担保債権が消滅します。

手順5:抹消と移転の同時申請 司法書士が抵当権抹消登記と所有権移転登記を法務局に同時に申請します。通常1〜2週間で登記が完了し、買主は抵当権のない不動産の所有者になります。

Check!:抵当権抹消と所有権移転を同日申請すれば買主のリスクはない。

抹消の確実性を誰が保証するか

司法書士が書類の完備と登記の実行可能性を職責で担保します。

司法書士法22条により、司法書士は登記申請の代理と書類審査の専門家です。決済現場では以下を確認します。

確認項目1:債務額と売買代金の照合 抵当権で担保された債務の残高と売買代金を照らし合わせ、完済可能かを確認します。売買代金が残債を下回る場合は、売主の追加資金が必要です。

確認項目2:抹消書類の形式審査 金融機関から発行された弁済証書、登記済証(または登記識別情報)、委任状、印鑑証明書などが揃っているかを確認します。不備があれば登記は受理されません。

確認項目3:関係者の本人確認と意思確認 売主・買主・金融機関の担当者が本人であること、売買と抹消の意思があることを確認します。

司法書士が「書類完備、登記実行可能」と判断した場合、登記は確実に受理されます。もし司法書士の過失で登記が入らなかった場合、司法書士職業賠償責任保険で損害が補償されます。保険金額は通常1億円以上です。

Check!:司法書士が書類完備を確認すれば抵当権抹消は確実に実行できる。

警戒が必要なケース

以下の場合は通常と異なる手順が必要で、特に注意が必要です。

ケース1:売買代金が残債を下回る場合 売主が追加資金を用意できない場合、抵当権抹消ができず取引は成立しません。この場合、金融機関と交渉して任意売却に切り替える必要があります。

ケース2:抵当権者が複数いる場合 第一抵当権だけでなく第二抵当権、第三抵当権が設定されている場合、すべての抵当権者から抹消書類を取得する必要があります。手続きが複雑化し、期間も長くなります。

ケース3:差押えや仮差押えがある場合 抵当権以外に税金の滞納による差押えがある場合、抵当権抹消だけでは解決しません。売主が滞納税を完納するか、配当手続きを経る必要があります。

Check!:売買代金が残債を下回る場合は抵当権を抹消できない。

この記事の要点

結論 抵当権付き不動産でも、決済時に抹消と所有権移転を同時申請すれば安全に購入できる。

向いている人(対象者) 中古住宅を購入予定の方、住み替えで抵当権付き物件を売却予定の方、不動産取引の法的仕組みを理解したい方

注意点

- 売買代金が残債を上回ることを確認する

- 司法書士が書類完備を確認済みであることを確認する

- 差押えや第二抵当権など複雑な権利関係がないか登記簿で確認する

根拠データ 民法369条(抵当権の定義)、司法書士法22条(登記代理業務)、住宅金融支援機構2023年度調査(中古住宅取引実態)

《比較表》

| 項目 | 抵当権付き物件(通常取引) | 抵当権なし物件 | 売買代金<残債の物件 |

|---|---|---|---|

| 適合ケース | 住宅ローン返済中の売主、住み替え、通常の中古住宅取引 | ローン完済済み、相続物件(無借金)、現金購入後の売却 | 任意売却、金融機関との事前合意が必要 |

| 費用(総額目安) | 売買代金+登記費用(15〜25万円)、抵当権抹消費用は売主負担 | 売買代金+登記費用(10〜15万円) | 売買代金+登記費用+任意売却手数料(売買代金の3%程度) |

| 期間中央値 | 契約から決済まで1〜2か月 | 契約から決済まで2〜4週間 | 契約から決済まで2〜4か月(金融機関との交渉期間含む) |

| リスク | 司法書士確認済みなら低リスク、残債超過の場合は取引不成立 | ほぼリスクなし | 金融機関の同意が得られない場合は取引不成立、債務超過のリスク |

| 根拠URL | 国土交通省「不動産取引に係る媒介契約のあり方について」(2022年) | - | 一般社団法人全国住宅産業協会「任意売却ガイドライン」 |

FAQ:よくある質問と回答

Q1:抵当権付き物件の購入にかかる総費用はいくらですか? 売買代金に加えて、登記費用(司法書士報酬と登録免許税)が15〜25万円必要です。抵当権抹消費用は売主が負担するのが一般的で、買主が負担することはありません。ただし、不動産取得税や固定資産税の精算金は別途必要です。

Check!:抵当権付き物件の購入では登記費用15〜25万円が買主負担となる。

Q2:抵当権が抹消できないケースはありますか? 売買代金が住宅ローン残債を下回る場合、売主が追加資金を用意できないと抹消できません。また、抵当権者(金融機関)が倒産している場合や、相続で抵当権者が複数に分かれている場合は、手続きが複雑化し時間がかかります。契約前に登記簿謄本で債務額を確認することが重要です。

Check!:売買代金が残債を下回ると抵当権を抹消できない。

Q3:抵当権抹消に失敗した場合の法的リスクは何ですか? 抵当権が抹消されないまま所有権が移転すると、買主は前所有者の債務不履行で競売にかかるリスクを負います。民法369条により、抵当権は所有者が変わっても効力が続くため、買主が債務を負っていなくても不動産を失う可能性があります。このため、実務では抹消と移転を同時申請する慣行が確立しています。

Check!:抵当権は所有者が変わっても効力が続くため競売リスクがある。

Q4:決済から抵当権抹消登記の完了まで何日かかりますか? 司法書士が法務局に申請してから登記完了まで、通常1〜2週間かかります。東京や大阪などの大都市では1週間程度、地方では2週間程度が目安です。登記完了後、法務局から登記識別情報通知(権利証)が発行され、買主が正式な所有者として登記されます。オンライン申請の場合、紙の申請より2〜3日早く完了します。

Check!:抵当権抹消登記は申請から1〜2週間で完了する。

Q5:抵当権付き物件の購入について相談できる専門家はどこですか? 不動産仲介業者、司法書士、弁護士に相談できます。不動産仲介業者は取引の流れと価格の妥当性を、司法書士は登記手続きと書類の完備を、弁護士は法的リスクと契約内容を専門的に判断します。相談費用は、不動産仲介業者は無料(仲介手数料に含まれる)、司法書士は5000〜1万円、弁護士は1〜3万円が目安です。

Check!:抵当権付き物件の相談は不動産仲介業者、司法書士、弁護士が専門家である。

《参考文献・資料一覧》

法令・判例(一次資料)

- 民法第369条(抵当権の内容)e-Gov法令検索 https://elaws.e-gov.go.jp/

- 民事執行法(抵当権の実行)e-Gov法令検索 https://elaws.e-gov.go.jp/

- 司法書士法第22条(業務範囲)e-Gov法令検索 https://elaws.e-gov.go.jp/

- 不動産登記法(登記手続き)e-Gov法令検索 https://elaws.e-gov.go.jp/

統計・白書(公的資料) 5. 国土交通省「令和5年度 住宅市場動向調査」(2024年3月) https://www.mlit.go.jp/ 6. 住宅金融支援機構「2023年度 住宅ローン利用者調査」 https://www.jhf.go.jp/ 7. 法務省「不動産登記統計」(2024年版) https://www.moj.go.jp/

業界団体・専門機関 8. 公益社団法人 全国宅地建物取引業協会連合会「不動産取引の手引き」 https://www.zentaku.or.jp/ 9. 日本司法書士会連合会「不動産登記の実務」 https://www.shiho-shoshi.or.jp/ 10. 一般社団法人 全国住宅産業協会「任意売却ガイドライン」 https://www.japan-rei.jp/

専門メディア・解説資料 11. 不動産流通推進センター「不動産取引の基礎知識」 https://www.retpc.jp/ 12. 国土交通省「不動産取引に係る媒介契約のあり方について」(2022年3月)