相続したけれど場所がわからない土地がある……そんな場合、うまくいけば①自宅のPCだけで場所を特定することができます。それが難しい場合でも、②役所調査で必ず特定することができます。この記事では、その方法をご紹介します。

パソコンで土地の場所を特定する場合、まずMAPPLE法務局地図ビューアもしくはeMAFF農地ナビを利用してください。この2つのサービスで場所を特定できなかった場合、民事法務協会が提供するデータ(法務局の登記簿・公図など)から場所を割り出していきます。

最後に「それでも場所を特定できない」場合に、市町村役場で確認する方法を解説しています。市町村役場まで足を運べば確実に場所を特定できます。

自分で場所を特定するのが難しい場合、東京(クラシエステート株式会社)と沖縄(トーマ不動産株式会社)で両社が提供する、無料のセカンドオピニオンサービスを利用してください。たいていの場合、無料の範囲内で場所を特定できるはずです。

最近登場した新しいサービスがおすすめ!

これまで、土地の「地番」を調査するには上記のような方法しかありませんでした。費用も手間もかかるのですが、ここ数年で便利なツールが使えるようになっています。

地図で有名なマップルのマップルラボでは住居表示から地番を検索できます。一方農水省が運営するサイトでは、農地の地番を入れるだけで地図(衛星写真)上に場所を表示してくれます。

ただし、両サービスともすべてのエリアをカバーしているわけではないため、該当しないエリアでは従来の方法で調査する必要があります。

住居表示から地番を探せる「MAPPLE法務局地図ビューア」

MAPPLE法務局地図ビューアは、マップルベクトルタイルで生成されたマップの上に、登記所備付地図データを重ね合わせて表示してくれます。

ただし、地番を確認できるのはマップ上で赤くアミ掛けされた所だけです(上記は大阪市の例)。といっても、ある程度広いエリアをカバーしており、使ってみる価値はじゅうぶんにあります。

使い方は簡単で、ログインも不要です。住所を入れて検索すればそのエリアのデータが表示されます。

試しにアメリカ大使館の住所(東京都港区赤坂1丁目10-5)から地番を調べてみましょう。

住所を入力して地図を拡大すると、図のように衛星写真表示に切り替わります。目的の場所をクリックすると、右側のウインドウに地番が表示され「港区赤坂1丁目1500-1」だと確認できます。

利用は以下のリンクから。アカウントを作成しなくても、すぐに地番を調査できます。

MAPPLE法務局地図ビューア|マップルラボ

地番だけで農地の場所を一発表示できる「eMAFF農地ナビ」

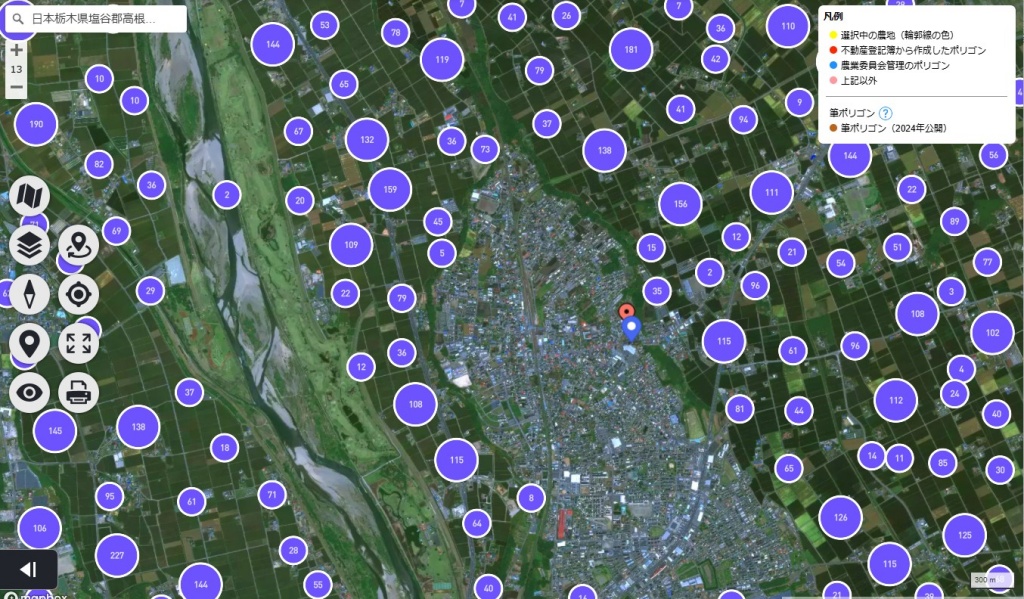

農水省が2015年から運営するeMAFF農地ナビは、地番を入れるだけでいきなりその場所が表示される便利なサービスです。ただし、農地限定で、なおかつすべての農地をカバーしているわけではありません。

とはいえ「相続した農地の場所がわからない」という場合は、まず最初に使ってみるべきサービスでしょう。

上の図は、AIにランダムに提案してもらった日本に実在する農地の地番を打ち込んだ画面です。

衛星写真上で場所が一発表示されるので、少し画面を拡大して駅などの目印を探すだけで、すぐに位置を特定できます。

eMAFF農地ナビ|農林水産省

最近はプロの不動産屋さんもこういったツールを利用しています。

法務局の公図をダウンロードして場所を特定するテクニック

上記の2サイトの対応エリアに該当せず、また物件が遠くにあり、簡単に行けない場合に役に立つテクニックです。ネット(登記情報提供サービス)で公図を取得し、さまざまな手がかりと公図を付き合わせることで、場所を探っていきます。

公図(地図)をオンラインで取得する場合、費用は361円です。

ステップ1「公図を確認」

ここでは「沖縄県南城市知念字知念693番」の場所を調べてみます。ためしにGoogleマップにこの地番を入力してみると、次のように表示されます(ブラウザのバージョン等によって異なる場合があります)。建物がたっていない土地は検索できないことが原因です。

市街地などでこのような表示になる場合は、住居表示実施区域の可能性があります。

このように土地の場所がわからない場合、まずは公図をとってみます。オンラインで取得できますがクレジットカード(デビット不可)が必要になりますので、用意しておきましょう(一時利用の場合はカード決済のみ)。

まず、一般財団法人 民事法務協会の「登記情報提供サービス」というサイトにアクセスします(利用時間は平日の午前8時30分から午後9時まで)。

登記情報提供サービス|民事法務協会

利用方法はサイトに明記されているので割愛しますが、「一時利用」ボタンをクリックして、必要な公図(地図)をダウンロードします。

詳しい操作方法|民事法務協会

「沖縄県南城市知念字知念693番」の公図は以下の通りです。

これではまったく場所がわかりませんが、この公図を手元に置きながら、インターネット上の情報だけで位置を特定していきましょう。

ステップ2「手がかりをたよりに特定」

私がよく使うのは「全国地価マップ」というサイトです。

全国地価マップ|資産評価システム研究センター

「固定資産税路線価等」「相続税路線価等」「地価公示・地価調査」のどれでも問題ありませんが、見やすさで「地価公示・地価調査」をおすすめします(ただし、田舎では路線価が定められていない場合が多く、どれを選んでも大差ないです)。

いずれかのボタンをクリックした後に表示される「全国地価マップご利用にあたって」を一読して「同意する」を押した後、1つ注意点があります。

「住所一覧から探す」と「地図から探す」のふたとおりの検索方法がありますが、「住所一覧から探す」を選んでください。ここでは、沖縄県→南城市……と進みます。すると、次のような画面になります。

知念→知念字知念と選ぶと、下図のように地番が列挙された画面になります。ここに数字があるところは建物があり、Googleマップでも検索が可能な地番です。

探している693番に一番近い地番を探してみましょう。該当するのは692番のようです。クリックしてみると次のような画面になります。

この地図と先ほどの公図を照らし合わせると、大まかな場所がわかってきます。

探している「沖縄県南城市知念字知念693番」は国道331号線の南側にあり、建物が建っている(と思われる)692番の南側隣接地のようです。土地の北西を通っている道路には地番がなく、里道と推測されますが、この道路の形状は公図と全国地価マップの地図とで類似しています。

動画でも解説しました

ちょっと文字だけではわかりにくいかもしれないので、この記事で解説している「場所がわからない土地の探し方」を動画で解説しました。動画で例として探してみたのは、大阪府下の土地です。

この方法でどうしても見つからない場合は、以下の方法を試してください。これなら必ず見つかります。

注……動画中で右メニューとしているのは左メニューの間違いです。すみません!

周辺に建物がない土地は、市町村役場で航空写真を取得する

周辺にまったく建物がない土地を探す場合は、市町村役場で航空写真(航空写真付き地積併合図とか重ね合わせ図面など名称はさまざまです)を取得するのが確実です。多くの場合郵送等での取得はできず、役所窓口(現地)での販売のみになります。

実家に帰省するついでにおじいちゃんの土地を確認する、といった感覚で、役場で調べ物をしてみるとよいと思います。

実際に役所で調査してみる手順

さて、今回は「名護市運天原839番」という土地の場所を探してみます。Googleマップにこの地番を入力してみると、例によって下図のようになります。そこで、市役所に出向き、航空写真を請求します。

航空写真等は都市計画を担当している部署や、税務を担当している部署が発行してくれることが多いようです。担当部署がわからない場合は受付で尋ねると教えてくれますが、ごくまれに「航空写真って、何ですか?」と言われることがあります。そのような場合は税務課の場所を教えてもらい、その窓口で質問してください。ほとんどの場合税務課で取得できるからです。また、発行手数料は市町村によってバラバラで、高くて600円くらい、安くて200円くらいです。

さて、航空写真(航空写真付き地積併合図)は以下のようなものです。

探している「名護市運天原839番」に赤丸を打っていますが、この通り一発で場所が確定できます。ほとんどの市町村で窓口の担当者がパソコンの画面を見せながら「この範囲でいいですか?」などと尋ねてくれるので、縮尺や図取り(地面の位置取り)を相談しながら決めることができます。

地型を見るためにも500分の1くらいの縮尺で図面を出してもらいたいところですが、それだとアプローチ道路が入らないケースも多々あります。できれば500分の1と1500分の1など、複数枚取得できればベストです。

上記図面の縮尺は1500分の1ですが、これは画面右下に県道を入れたかったから。県道が入っていることで、目的土地にどのようにアプローチすればよいのかわかります。これで、物件の所在を特定できました。

相続した土地などが「いらない」場合は、売却か譲渡かを検討

物件を特定した結果、使い道がない。道路がなくて進入もできない……というケースも考えられます。短期的には「ちょっと放置しておこう」というのもありですが、長期間放置すると、いろいろな問題がでてきます。

- 長年放置すると相続人が増えすぎて処分できなくなる

- もし建物があったら特定空き家等に指定されて罰則もありえる

- 場合によっては固定資産税がかかり続ける

いいことはほとんどなく、マイナス面はいくつかあげられます。

処分をする場合、どんなに価値がなさそうな土地でも、いちおう売却を目指すところからスタートしてみてください。たいていの土地は時間をかければ売れるからです。

不動産一括査定サイトの中で、リビンマッチは農地や無道路地でも査定してもらえます。実は私はリビンマッチと10年近く提携して、たくさんの農地や無道路地を査定してきました。

リビンマッチ|公式サイト

こういったサイトを利用しても「どうしても売れない!」となった場合は、ハードルがあがります。ようやく自治体に引き取ってもらう制度が整備されつつありますが、時間も手間もかかります。そのような場合、どんな土地でも買い取ってくれるサービスを検討してみる方法もあります。

当社でサイト構成から記事作成までを担当している、トーマ不動産マガジン(トーマ不動産株式会社)の記事で、この点を詳しく紹介しています。

「どんな土地でも買います」という広告は本当?|トーマ不動産マガジン

また、無償で譲渡したい場合は、不動産をもらってくれる人を探すマッチングサイトを利用する人もいます。「みんなの0円物件」というマッチングサイトが有名です。

みんなの0円物件|公式サイト

売却にあたって必要な「遺産分割協議」とは?

相続した土地を被相続人(亡くなった方)の名義のまま売却することはできません。いったん相続人の名義に変更してから、最終的な買主に移転登記を行います。

遺言書があればいいのですが、ない場合は遺産分割協議を行い、その結果を「遺産分割協議書」として文書化します。また、遺産分割協議には相続人全員の協力と合意が不可欠です。相談する専門家としては、司法書士がいいでしょう。

相続財産の遺産分割についてより詳しく知りたい場合は、ライフフォワード株式会社が制作する以下の記事が参考になります。

遺産相続で土地を分割する方法は?まず確認するべき6つのポイント|みんなが選んだ終活

ついでに調査する事項

ここから先はちょっと細かい話になりますので「とりあえず場所がわかればOK!」という場合は読み飛ばしてもかまいません。

航空写真を撮らないと場所がわからないくらい人里から離れている土地の場合、住宅を建築できないケースが多いため、役所に行ったついでに最低限の調査をしておくとよいと思います。その土地に建築できるかどうかを左右する最も重要な法律は、都市計画法と建築基準法のふたつです。ここではその他の法律には踏み込まず、都市計画法と建築基準法の観点から「建築可能か?」を調べる手順を紹介します。

まず都市計画について調べる

都市計画によって建築基準法上の接道義務が変わってくる関係から、まずは都市計画区域内か外かを調べに行きます。担当部署には「都市計画課」「土木建築課」などの名称がついていることが多く、その市町村の都市計画を担当しているところです。案内窓口で尋ねるときは「用途地域を確認したい」「都市計画について調べたい」と言ってください。

都市計画区域外の場合、四号建築物については建築確認申請が不要であるため(建築届で建築可能)、建築基準法の接道要件がかなりゆるやかです。都市部であれば市町村道などの道路に間口2m以上接している土地にしか建築できませんが(例外あり)、都市計画区域外の場合はとりあえず道に接していれば建築できます。

都市計画区域内で、市街化調整区域の場合は要注意です。市街化調整区域は市街化を抑制する区域であるため、原則として建築できません。都道府県(または市町村)によって大規模既存集落について緩和する措置をとっている場合がありますので、そういった制度に該当するかどうかを調べてください。

また、平成13年に廃止された既存宅地制度を都道府県(または市町村)レベルで条例によって同様の制度を設けているケースが多く、それに該当しないかも調べます。

建築基準法の接道義務は?

上記を調べたら、次は建築基準法の接道義務をはたしているかどうかを調べます。接道義務とは「幅員4m以上の道路に2m以上接道していないと家を建てられない」というもの。そこで、市町村役場で土地の目の前の道路の種類を確認します。幅員4m以上の都道府県道や市町村道であれば、建築できる可能性が高いと考えられます。

問題は里道(注2)の場合。その市町村に建築主事が設置されていれば同じ庁舎内でその里道が二項道路等に指定されているか調べることができますが、そうでない場合は都道府県庁(土木事務所)に問い合わせる必要があります。この問題については、別記事で詳しく解説しています。

注1…住居表示とは、「住居表示に関する法律(昭和37年)」に基づいて、住所をわかりやすくしたり郵便を配達しやすくするために、市町村レベルで決められているもので、登記簿上の地番と異なる場合があります。住居表示実施区域では、郵便物が届く住所が住居表示による住所です。したがって、その「住所」では登記簿を取得したり、公図を取得することができません。

注2…里道とは、ざっくりいうと昔の細い道。明治初期に国が道路を国道、県道、里道の3種類に分類した名残です。大正8年に旧道路法が施行されたときに重要な市町村道のみが里道に指定され、市町村の道路台帳に登載されて管理されるようになりました。それ以外のあまり重要でない里道については国有のままとされ、管理も周辺住民等に任され(というか放置され)るようになりました。未登録の里道は多くの市町村で地籍図に赤色で記載されたことから「赤道」と呼ばれることもあります。

筆者がトーマ不動産マガジンに寄稿した以下の記事でも、里道について解説しています。

里道でも建築基準法上の建築許可が下りる3つのケースと払い下げの手続き|トーマ不動産マガジン