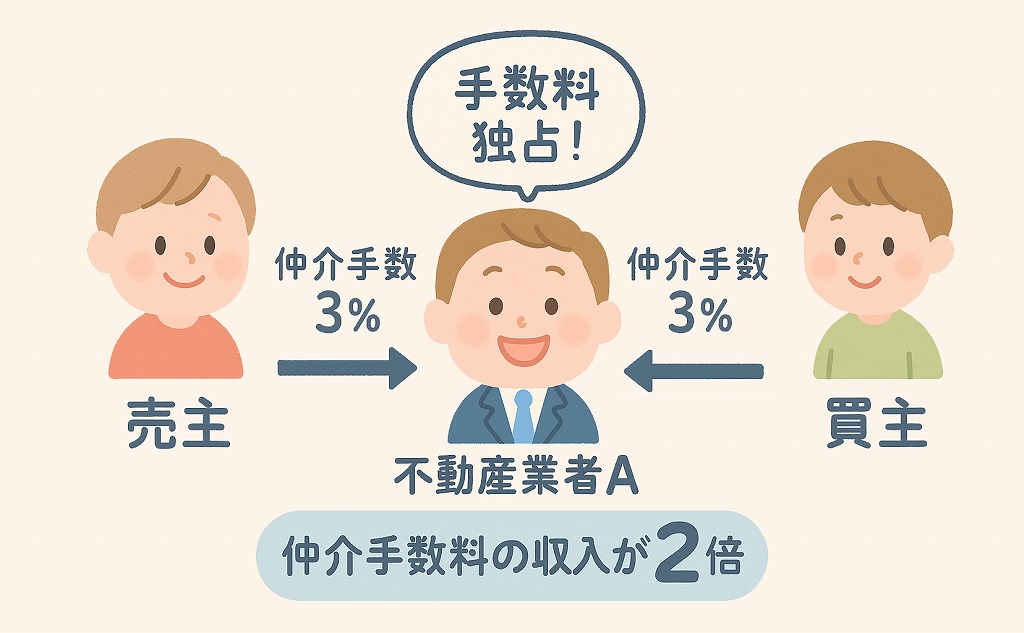

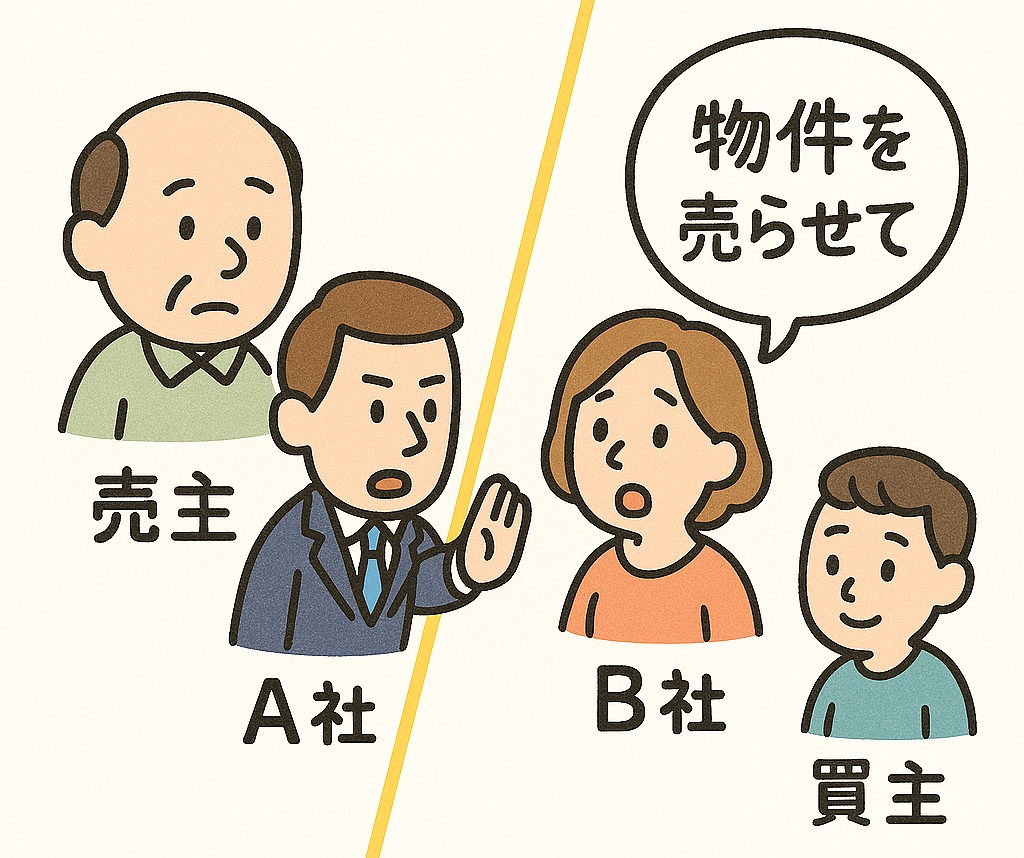

両手仲介とは、この図のように「1つの不動産会社が売主・買主双方の仲介を行うこと」を指します。売主だけ、もしくは買主だけの仲介を行ったときに比べて、仲介手数料は2倍になります。

不動産会社としては儲かる取引です。

ただし、両手仲介そのものが悪いわけではなく「自社の利益を優先するために、何が何でも両手仲介にもっていこう」とする事が悪いということなのです。

この記事では具体的に「両手仲介のしくみ」「両手仲介のメリット・デメリット」を解説していきます。

悪い両手仲介にならないための「かしこい不動産仲介依頼の方法」にも触れています。

両手仲介と片手仲介の違い

両手仲介と片手仲介の違いを正しく理解しておくことは、不動産取引を成功させるために非常に重要です。

両手・片手の違いを知らないまま不動産取引を進めると、自分の知らないうちに不利な状況に置かれてしまう可能性もあります。

特に押さえておきたいのは「両手仲介」は、1社が売主と買主の両方から仲介手数料を受け取る仕組みで「利益相反」や「囲い込み」のリスクがあること。

もちろん両手仲介のメリットもあるのですが、まずはデメリットを押さえておくことが必要です。

この章では両手仲介と片手仲介の仕組み、それぞれの特徴、メリット・デメリットを詳しく解説し、安心して不動産取引を行えるようにサポートします。

両手仲介とは?仕組みを解説

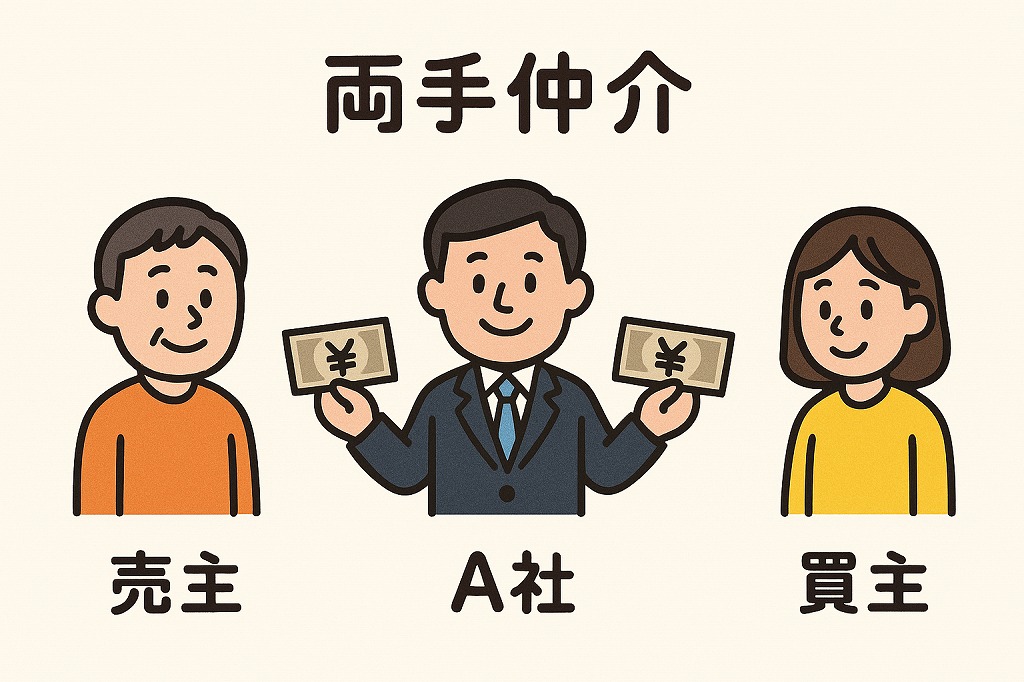

両手仲介とは、1社単独の不動産会社が売主と買主の両方の仲介を行うことです。上の図ではA社が売主および買主の仲介を行い、不動産売買を成立させています。 この場合、A社は売主と買主の両方から仲介手数料をもらうことができます。そこで「両手」と呼ばれる取引形態なのです。

例:3,000万円の物件の取引を成約させた場合、仲介手数料は最大で売主と買主の双方から1,056,000円ずつを受領します。合計で2,112,000円になります。

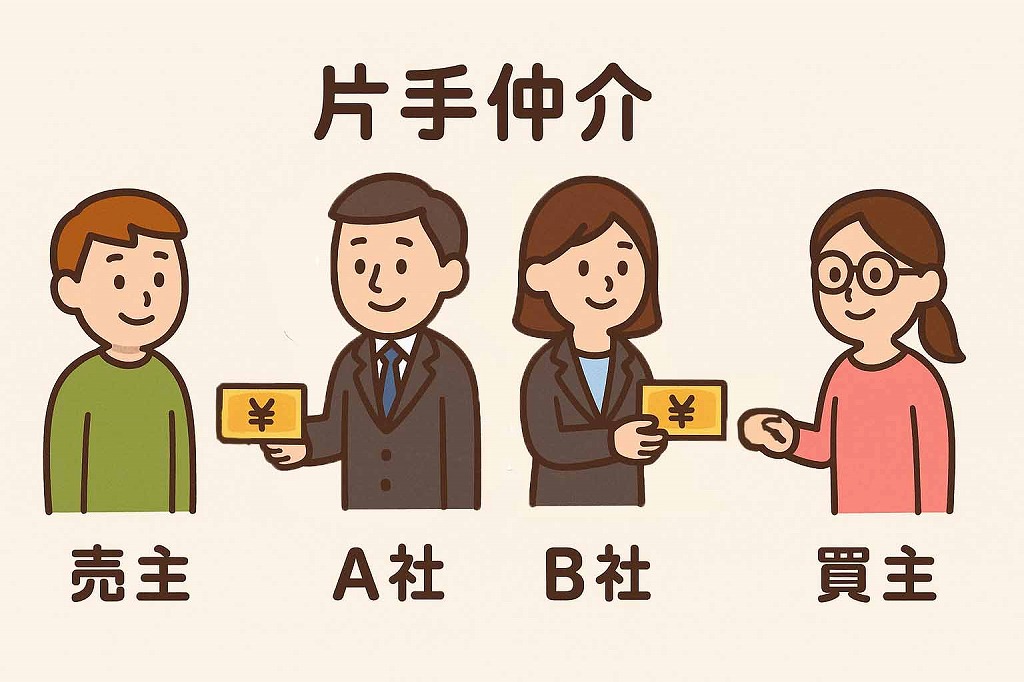

片手仲介とは?仕組みを解説

片手仲介の場合は、この図のように2社の不動産会社が仲介に入ります。上の図ではA社が売主から、別の会社(B社)が買主から仲介手数料を受領しています。このように売主・買主の片方からのみ仲介手数料をもらうので、片手仲介と呼んでいます。

例:3,000万円の物件の取引を成約させた場合、A社は売主から仲介手数料を受領します。その金額は最大で1,056,000円です。

両手仲介と片手仲介の特徴

| 両手仲介 | 片手仲介 | |

|---|---|---|

| 仲介手数料 | 売主と買主の両方から受け取る | 売主または買主のいずれか一方から受け取る |

| 取引のスピード | 比較的スムーズ | 両手仲介に比べると時間がかかる場合がある |

| 利益相反のリスク | 高い | 低い |

| 囲い込みのリスク | 高い | 低い |

上の表は両手仲介と片手仲介で一般的によく言われる特徴やメリット・デメリットを比較したものです。

両手仲介についてよく言われる注意点は、①利益相反のリスクがあることと、②囲い込みのリスクがあることの2点です。

こういった注意点については、この記事の中で詳しく解説していきます。

両手仲介のデメリット

両手仲介にはメリットもありますが、特有のデメリットがあります。特に気になるのは、不動産会社が売主と買主の双方の間に立つこと。不動産会社が、売主と買主のどちらの都合を優先するのかを恣意的に判断できてしまいます。

どちらの都合を優先するかは不動産会社の考えにかかっているという面もあり、その点で公平な取引を行う事が難しいというデメリットがあります。

利益相反取引になる可能性がある

不動産売買における利益相反とは、主に売主と買主の利益がぶつかり合う状況を指します。

例えば、売主は不動産を高く売りたいと考えますし、買主は不動産を安く買いたいと考えます。このように不動産の場合は売主・買主間で相反する要望が存在します。

その間に1社の不動産会社だけが入っているとすると、その会社は売主の希望と買主の希望の両方を実現する必要があります。しかし、実際にそれは不可能なことです。そこで売主・買主間の交渉における不動産会社の立場が不透明な状況になります。

売主・買主の双方の要望に対して、不動産会社の都合によって落としどころを決めるといったことも考えられるため、利益相反の状況に関しては注意が必要です。

囲い込みにあう可能性が高い?

「両手取引の場合は囲い込みに合いやすい」と解説する記事がたくさんあります。しかし、それは順序が逆です。囲い込まれた結果、両手取引になっていると考えた方が良いでしょう。

例えば、三井のリハウスや住友不動産販売など、超大手の不動産会社は両手取引率が高いのですが、これは超大手の不動産会社には瞬発的な販売力があるため、他の会社が間に入る余地なく短期で売り切っているからとも考えられます。

両手取引イコール囲い込み、というわけではありません。

この点、両手仲介を避けるべきだと考えるよりも、囲い込まれないように注意をすると考えた方が、不動産売買が成功する結果につながりやすいと言えるでしょう。

両手仲介のメリット

両手仲介にもメリットが全くないわけではありません。以下の2つのメリットがあると考えて良いでしょう。

- 売主の立場で考えると、物件の魅力をよりよく買主に伝えてくれる

- 仲介業者がしっかりした会社であれば取引をスムーズに進めることができる

少し詳しく解説すると、片手取引の場合は、下の図のように、一旦A社がB社に物件の状況を伝え、B社が買主に物件の状況を伝えるという伝言ゲームのような状況になります。

その点、両手仲介の場合は、物件の内容やメリット・魅力をよく知っているA社が直接買主に物件の説明をするため、買主に対して物件の魅力が伝わりやすいというメリットがあります。

また売主・買主間のスケジュール調整や条件調整に関しても、両手仲介の方がスムーズに進めることができます。売主と買主の両方に対して、A社が単独でダイレクトに対応するため、短期間で交渉を行ったり、確実に売買のステップを進めたりといったことがしやすいからです。

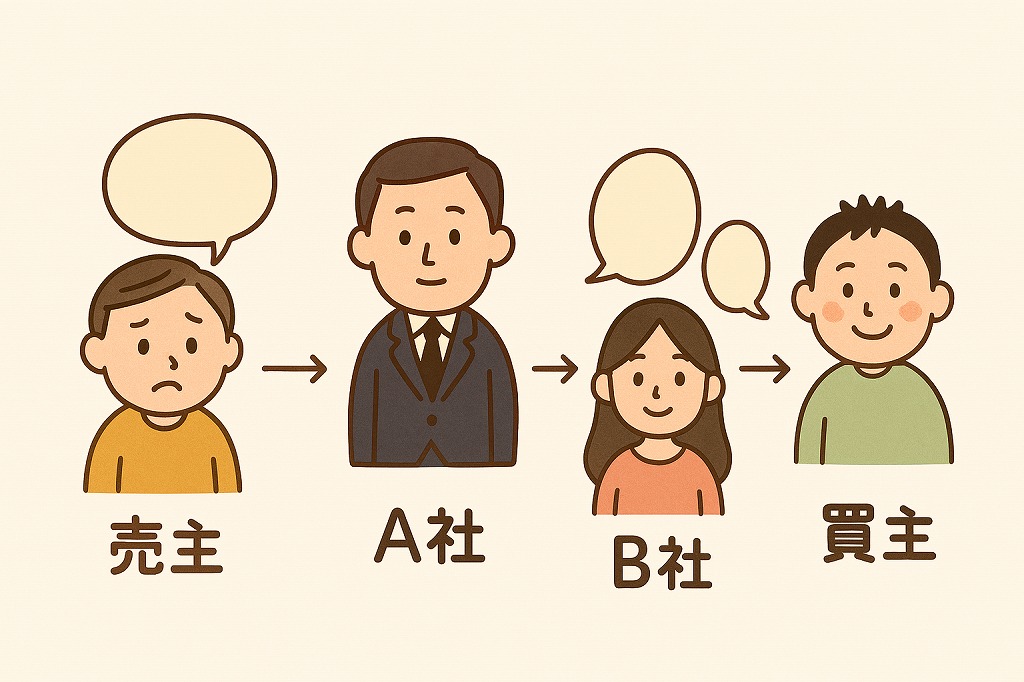

囲い込みとは?

ここで不動産仲介における囲い込みについておさらいをしておきましょう。囲い込み行為とは、不動産の売却を依頼された不動産会社が他の不動産会社に物件を紹介せずに囲い込んでしまうことを指します。

物件を囲い込むことで、不動産会社は自社がより儲かる両手取引に持ち込もうと考えます。

上の図では、売主から売却を依頼された会社が、買いたいと言っている顧客がいるB社に対して物件を紹介せず、売却チャンスを逃してしまっています。

物件を囲い込み行為に遭ってしまうと、この図のように売却チャンスを逃すことになります。またそれだけではなく、B社が条件の良いお客さんを連れてきたとしても、それを断ってしまい、A社に直接来たより条件の悪いお客さんに成約させてしまおうとすることもあります。

このように囲い込みを行う業者は、自社の利益を優先し、売主の利益を優先しないケースがあるので、注意が必要です。

両手仲介について注意したいポイント

信頼できる不動産会社がたまたま買主も見つけてくれて両手仲介になったといったケースでは、それほど心配することはないでしょう。

しかし、両手仲介を狙って囲い込みを行うような業者の場合はかなり注意が必要です。

この場合、両手仲介そのものを避けるというより、囲い込みを避けようという対策を打つのが正解でしょう。そして、囲い込まれないための対策としては、1社だけに媒介を依頼する専任媒介や専属専任媒介ではなく、複数社に仲介を頼むことができる一般媒介を選んでおくという方法が挙げられます。

一般媒介で2社か3社程度に仲介を任せれば、1つの不動産会社の動きが怪しかったとしても、他の会社にセカンドオピニオンを求めることができます。

また複数社が仲介に入っていれば、そもそも囲い込みは原理的に行うことができません。そういった点で一般媒介が安心できると言えるでしょう。

ただし、物件によっては専任媒介の方が適しているというケースもあるので、詳しくは以下の記事を参照した上で、どの媒介契約を採用するかを決めてください。

片手仲介のメリットとデメリット

片手仲介の最大のメリットは、物件を囲い込まれる心配がないということです。

また買主にとっては不動産会社が買主の立場に立って価格交渉を行ってくれるため、フェアな取引になりやすいということができるでしょう。売主にとっても同じことがいえます。

また両手取引の場合、売主から直接売り物件を預かっている業者は「とにかくこの物件を売りたい」と考えます。そこで売主にとって都合の悪いことを積極的に話したくないと考える可能性があります。

もちろん誠実な不動産会社であればしっかりとマイナスな情報も開示してくれますが、そうでない会社の場合もあります。その点、片手仲介では買主側の不動産会社の目が入るため、物件の問題点を見抜ける可能性が高くなります。

一方、片手仲介のデメリットとしては、売り物件の情報が買主にストレートに素早く伝わっていかないことが挙げられます。売主からダイレクトに情報が届くわけではなく、2社の不動産会社間で伝言ゲームのように情報がやりとりされるため、情報の伝達効率が落ちてしまうからです。

両手仲介は違法ではないのか?

宅地建物取引業法によって両手仲介が明確に禁止されているわけではありません。そこで両手仲介そのものは合法です。

しかし、宅建業者は法律によって業務を誠実に行うように求められています。もし不誠実な囲い込み行為等を行った結果、両手仲介になったとしたら、非常に問題がある行為といえるでしょう。

特に専任媒介や専属専任媒介契約を結んでいるのに、レインズに掲載せず物件を囲い込んでしまうといった行為は、法律にも違反していますので、注意が必要です。

媒介契約を結ぶにあたっては、不動産会社としっかりと話し合いを持ち、納得ができるまで説明を求めることが重要です。

よくある質問(FAQ)

不動産取引における「両手仲介」は、売主と買主の双方から仲介手数料を受け取る取引形態であり、日本の宅地建物取引業法上では違法ではありません 。しかし、この形態には「囲い込み」などの問題が存在し、注意が必要です。以下に、両手仲介に関する主なポイントをまとめました。

囲い込みの問題点をわかりやすく整理

両手仲介を狙うあまり、不動産会社が他社からの買主紹介を拒否する「囲い込み」行為を行うことがあります。

これにより、売主は販売機会を逃し、物件の売却が遅れる可能性があります。囲い込みは、宅建業法施行規則の改正により、2025年以降は指示処分の対象となることが明確化されました 。

仲介手数料の上限

売買契約における仲介手数料の上限は、以下の通りです:

- 400万円超:売買価格の3%+6万円+消費税

- 200万円超~400万円以下:売買価格の4%+2万円+消費税

- 200万円以下:売買価格の5%+消費税

両手仲介の場合、売主と買主の双方から手数料を受け取るため、合計で最大6%+12万円+消費税となります 。

また、法令の改正により、800万円以下の不動産の売買の仲介手数料の上限額が引き上げられました。現在では800万円以下の物件を仲介した場合、売主・買主それぞれから、一律33万円(税込)の手数料を受領することができます。

囲い込みの見分け方と両手仲介の注意点

両手仲介や囲い込みを避けるためには、以下の点に注意しましょう:

- レインズ(不動産流通標準情報システム)への登録状況を確認する:物件が適切に登録されているかをチェックすることで、囲い込みの有無を判断できます 。

- 営業担当者の販売報告内容に注意する:他社からの問い合わせや内見希望があるかを確認し、情報が適切に共有されているかを見極めましょう。

- 媒介契約の種類を選ぶ:一般媒介契約を選択することで、複数の不動産会社に依頼でき、囲い込みのリスクを減らすことができます。

まとめ

この記事では、「両手仲介」の仕組みとそのメリット・デメリットについて詳しく説明しました。両手仲介とは、不動産の売買において、1つの不動産会社が売主と買主の両方を仲介する取引のことです。仲介手数料を売主・買主両方からもらえるため、不動産会社にとっては利益が大きくなります。

しかし、この両手仲介には「利益相反」と「囲い込み」の2つの注意点があります。利益相反とは、売主と買主の希望が対立するとき、不動産会社がどちらか一方の利益を優先してしまう可能性があることです。また、囲い込みとは、不動産会社が他の会社に物件情報を出さず、自社で両手仲介を狙う行為を指します。この囲い込みにより、売主は良い条件で物件を売れるチャンスを失ってしまう可能性があります。

ここで重要なのは、両手仲介そのものが悪いわけではなく「囲い込み行為」が問題であるという点です。信頼できる会社がたまたま売主・買主の双方を見つけてスムーズに両手仲介を成立させるケースもあります。問題となるのは、自社の利益のために囲い込みを行い、売主の利益を損ねてしまうことなのです。

では、囲い込みを防ぐにはどうしたら良いでしょうか。もっとも簡単で確実な方法は、「一般媒介契約」で複数の不動産会社に仲介を依頼することです。こうすれば、ある会社が囲い込みをしようとしても、他の会社が物件情報を広げてくれるため安心です。

この記事を通じて両手仲介の仕組みと注意点を理解することで、売主も買主も不動産取引で損をするリスクを減らすことができます。信頼できる不動産会社を選び、適切な媒介契約を結ぶことが、満足のいく取引への一番の近道です。