10年以上にわたってウクレレサークルを主宰して、気付いたことがあります。

ウクレレをずっと続けている人は、次のブランドのウクレレを買っていたのです。

- Famous(低価格ながら国産)

- KALA(世界中で使われている米国ブランド)

- aNueNue(台湾発の国際ブランド)

この3つのブランドを買った人は、本当にずっとウクレレを続けています(価格は1万円くらいから)。一方、3000円くらいの安いウクレレを買った人は、誰も長続きしませんでした。

そこでこの記事では、長く愛用できる、いいウクレレの探し方をガイドします。

低予算であっても、この記事に掲載したウクレレであればちゃんとしていますし、楽器としての音程も問題ありません。

最初の1本をもっと低価格で選ぶ! という場合は、以下の記事もおすすめです。

初めての一本はネットで買う。だからこそスペックが大切

大手ギターメーカーFender社の調査でも「最初の楽器はネットで買う」ということがわかっています。

楽器店の店頭で試奏してから買うのは、2本目以降の楽器と考えていいでしょう。

そこで、この記事では「ブランドやスペックから自分にぴったりのウクレレを選ぶ」ことを目指します。

予算は5万円以内。もっと絞り込むなら1万円から2万円くらいあれば、品質がよくしっかりと鳴ってくれるウクレレが手に入ります。

| サイズ | ソプラノ |

| 素材 | マホガニー |

| ペグ | ギヤペグ |

上記3つの特徴をそなえたウクレレは、たくさん流通しています。そして、たくさん流通しているからこそ、その中に「安くていいウクレレ」が混じっています。

ウクレレ初心者ならソプラノサイズがベストな理由

ウクレレの主要サイズは上記の4種類。チューニングが異なるバリトンをのぞく、3サイズのウクレレが一般に演奏されています。なかでも、ウクレレのルーツとなったサイズが、一番小さなソプラノです。

一番スタンダードな「ソプラノ」サイズ

ソプラノは一番小さいサイズで、スタンダードサイズとも呼ばれます。ハワイアンで昔から伴奏楽器として使われてきたのが、このサイズ。コードで伴奏するのに適しています。

ウクレレらしさを感じるかわいい大きさで、その割に多彩な楽曲を演奏できます。最終的には「1本は手元に置いておきたい」と感じる基本のウクレレです。

伴奏や弾き語りを練習するならソプラノがベスト

初心者がソプラノサイズを選ぶメリットは以下の3点です。

- 最初はコードから練習するのでソプラノが適している

- ソプラノはたくさん流通していて価格もお手頃

- 初心者セットはほとんどソプラノサイズで組まれている

ソプラノサイズは別名「スタンダードサイズ」とも呼ばれ、ハワイアンの伴奏楽器として長く演奏されてきました。弾き語りを中心に、ソロも少し弾いてみる感じならソプラノサイズがベストです。

あえて1本選ぶなら、メイド・イン・ジャパンなのに2万円くらいで買えるFamous FS-1Gがおすすめです。FS-1Gは、糸満ウクレレ部でも、阪南ウクレレ部でも使っている人が多い定番モデルです。

たとえばウクレレ通信講座にセットされる楽器も、すべてソプラノサイズです。そこからも「初心者が普通に選ぶならソプラノ」ということがいえるでしょう。

ウクレレ通信講座については、以下の記事で詳しく解説しています。

ソロを弾くなら「コンサート」サイズ

コンサートはソプラノよりひと回り大きいサイズ。フレットの数が多いので、表現できる音域が広がります。伴奏もソロ演奏もできる、バランスの取れたサイズです。

ギター経験者であれば、コンサートサイズからスタートするのもおすすめです。

1~5万円の低価格帯でコンサートウクレレを探すとしたら、トップにスプルース単板を使っているものに注目してください。比較的安価な材でありながら、伝統的にギターに多用されるスプルースなら、ウクレレのトップに使ってもいい音が鳴ります。シャープで透明感のある音質は現代的なウクレレサウンドに響きます。

小柄な女性でも「コンサートサイズだと大きすぎる」という心配はありません。その点は安心して選んでください。

「テナー」サイズは完全ソロ指向の人におすすめ

テナーサイズについては、あまり初心者向きではありません。

- さすがに大きく感じる

- 流通量が少なく選べない

まず①の「大きく感じる」という点。ソプラノからコンサートサイズに持ち替えても「ちょっと大きくなったな」という感覚ですが、コンサートからテナーに持ち替えると「でかっ!」という感じがします。

さらに、大きくなったぶん、弦のテンションが強く「押さえにくい」と感じることも。クラシックギターに比べても、テナーウクレレのほうがテンション感があります。

もうひとつの「流通量が少ない」という点も気になります。ほしいウクレレのテナーサイズだけが在庫していない…ということもよくありますし、流通量が少ないことで割高になってしまう傾向があります。

そこで、最初の1本にはソプラノかコンサート(とくにソプラノ)をおすすめします。

ネットで買うなら「カタログ情報」もしっかり確認

最初のウクレレを買おう! というときは、まだ弾けないわけですから、楽器店で試奏するわけにもいきません。結局、ネットで買う人が多く、デザインやスペックで決めていくことが前提になるでしょう。

希望通りのウクレレを探すには「カタログに書かれている内容を読める」ことが大前提になります。

トップの木材は単板か合板か?

ウクレレの表面の板を、トップと呼んだりサウンドボードと呼んだりします。海外ではトーンウッドと呼ばれることもあるのですが、その名の通り、ウクレレのトーン(音色)を決める重要なパーツです。

ここに単板(一枚板)を使っているか合板を使っているかはぜひ見ておきましょう。

たとえば「マホガニー」とだけ書かれているのは、だいたい合板です。「マホガニー単板」または「ソリッドマホガニー」と書かれていたら、それは一枚板です。

安いのに単板を使っているのは、たとえば島村楽器のHanalei。HUK-80というモデルは税・送料込1万円前後ですが、マホガニーの単板を使っています。島村楽器店頭で「ご自由に演奏してください」と設置していることがありますが、弾いてみると演奏性の良さが確認できます。

さらに驚異的な価格を実現しているのがEnya EUS-25D。トップにマホガニーの単板を使用していながら7000円弱で販売されています。

このところ楽器用合板の性能が上がっているので、実は合板のモデルでもサウンド的には遜色がない場合もあります。しかし「安いモデルにも単板を使う」というメーカーの心意気は大切です。

記事内でジャンプトップの木材によるサウンドの違いは少し下で解説しています。

指板の木材は何か?

指板はウクレレの弦を押さえる部分の板のこと。安いモデルでは、そもそもカタログに指板の木材が明記されていません。1万円くらいのウクレレなら、むしろ書いてあるだけで合格です。

高級なウクレレでは、まれにエボニー(黒檀)などが使われますが、低価格帯であればローズウッド(紫檀)が最上級。ウォールナットやパーフェローが使われていたら十分立派です。数千円のウクレレではTech Wood(テックウッド)が使われていたりしますが、それでも何も書かれていないウクレレよりいいと判断できます。

ペグのメーカーや機種名は記載されているか?

ペグについても、安いウクレレでは未記載の場合が多く、書いてあるだけで立派です。

ペグの有名ブランドとしてはGOTOHとGROVERなどがありますが、どちらかというとGOTOHのほうがより高価なパーツが多く、低価格帯ウクレレではGROVERでも充分歓迎できます。

SCHALLER(シャーラー)というブランドも名門ですが、低価格帯ウクレレにはほとんど使われていません。

KALAやEnyaウクレレの場合は、未記載でも心配ありません。自社ブランドのペグを使っているからです。KALAは一部モデルでGraph Techのペグを使っているはずですが、これも安心して使用できます。

カタログやネットの商品紹介によっては、ペグのことを「チューナー」と表記する場合があります。「マシンヘッド」「チューニングヘッド」というのもペグのことです。

フレットの数はいくつあるか?

コード伴奏する分には気にしなくてもOKですが、ソロ演奏もする場合はフレット数を確認しておきましょう。

なみのおと音楽教室にあるコンサートウクレレで一番フレット数が少ないものは16フレット、多いものは20フレットです。16フレットだと3弦のド(いちばん低い音)から数えて2オクターブ上のド#までしか出ませんが、20フレットだとミ#までいけます。

コンサートサイズ以上でソロを弾くなら、少なくとも18フレットは欲しいかなと思います。

一応、弦の種類も確認を

弦の種類は大きくわけて、ナイロン、フロロカーボン、ナイルガットの3つ。それぞれ次の表のような特徴があります。

| ナイロン弦 | コロンとしたかわいい音色で、最もウクレレらしいサウンドといえます。柔らかく押さえやすいのも特徴 |

|---|---|

| フロロカーボン弦 | ナイロン弦よりも抜けがよくメリハリのある音色です。ハワイアン以外の楽曲ならフロロがおすすめ |

| ナイルガット弦 | 昔のガット(動物の腸)弦をナイロン素材で再現した弦。音が大きく意外とシャープなサウンドです |

弦は張り替えられるのでそこまで深く気にする必要はありませんが、一応見ておいてもよいと思います。

ネックはワンピースか?

低価格帯ウクレレのネックは1本の木でできているように見えて、実は2~3本の木材を接着して接いでいます。高級ウクレレでは1本の木から削り出すものが多数派です。

ところが、格安であってもネックを継いでいない良心的なモデルも存在します。

もし店頭でウクレレを見る機会があれば、こういう部分をチェックしてみてください。メーカーの姿勢やそのモデルにかける意気込みが伝わってきます。

たとえば、筆者のLehoは2万円という低価格にもかかわらずネックはワンピースです(ヒールブロックのみ継いであります)。ブランド初期のモデルなので、力が入っていたのだと考えています。音に直接影響しなくてもメーカーの気持ちが伝わってくる部分です。

ただし、カタログには明記されていない場合が多いです。

ウクレレの木材についての基礎知識

ウクレレの木材はサウンドを左右する最重要項目だ……といわれます。確かにサウンドに影響するのですが、実際には、

工場の技術力 > 木材

だと感じます。同じ木材を使っても、工場が違うと別物のサウンドになるからです。

つまり、ウクレレは木材だけで決まらないし、弦だけで決まらないし、工場の技術力だけで決まるわけでもありません。

ウクレレのサウンドは、いろんな要素で決まります。

それを前提に、ウクレレの音色に一定の方向性を与えてくれる「木材」を見ていきましょう。

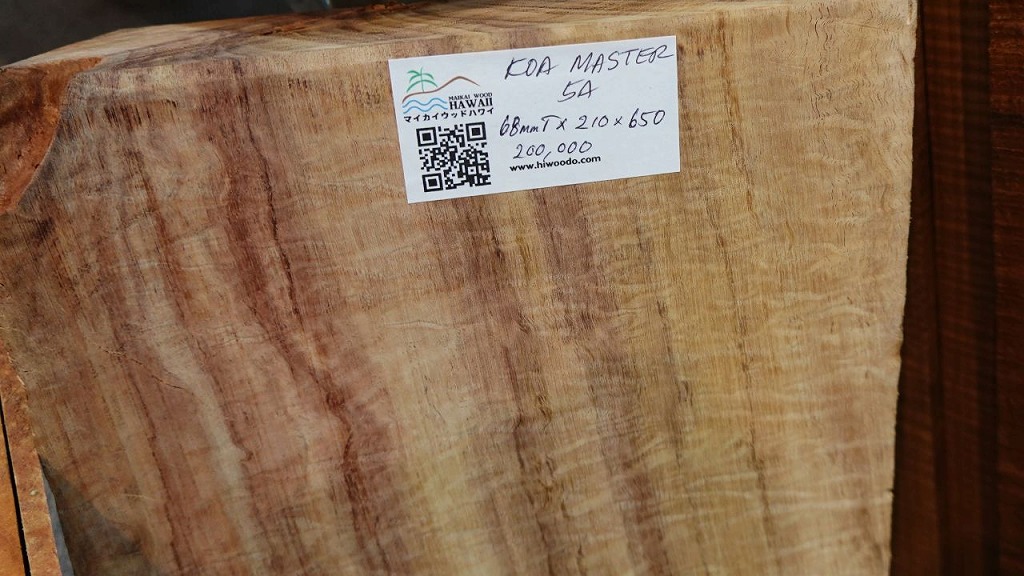

コア

5万円以下のウクレレには使えない高価な材です。最近は、コアによく似たアカシアが「アカシアコア」と称して使用されています。

ただ、コア(アカシア)は一般にいわれているほど「ころころした音」ではなく、工場次第でシャープな音になります。

傾向としてはオールマイティーで、コード伴奏、ソロ演奏、アンサンブルのすべてに適していると感じます。

ただし、5万円以下で「ハワイアンコア」を名乗っているウクレレは怪しいので避けましょう。「アカシア」と書かれていればまだOK。

マホガニー

ウクレレにおいて最も無難な材で、比較的安価ながら優秀です。コアやスプルースに比べると明るく、やや甘めのサウンドですが、技術力のある工場で作ると抜けのいいメリハリのある音色になります。

2万円のウクレレでもマホガニーの単板を使っていると「がんばってるな!」と感じます。

19世紀にマーチンがウクレレを作った時、最初に採用したスプルースが不評でマホガニーに変更したそうです。マホガニーのウクレレは好評を博し、いまも作り続けられています。

スプルース

アコースティックギターのトップによく使われる木材で、サイド&バックにローズウッドやハカランダなどの硬い木材を組み合わせます。

規則的に整った木目のおかげでサスティーンが長く、音が減衰しにくいのが特長です。レスポンスが速く、抜けがよく、音の輪郭もはっきりしています。

筆者は低価格帯のウクレレなら「スプルース単板トップが最強」と考えています。昔から楽器製造に使われてきた上に、価格も比較的安いからです。

大木裕子氏の論文に「ウクレレは基本的にフラメンコギターの縮小版といってよい」と書かれています。ギターでよく使われるスプルースがウクレレにも適している根拠といえるでしょう。

ウクレレに使われる木材について、より詳しい解説は以下の記事を参照してみてください。

低価格帯でも「間違いない」ブランド7選

ここまでは後悔しないウクレレの「選び方」を解説してきました。この後はおすすめブランドの「特徴」と、とくにおすすめしたいモデルの「長所」をピックアップしていきます。

どのウクレレを選ぶ場合でも、理想は店頭で試奏してから買うこと。しかし、身近にウクレレショップがない場合や、そもそもまだウクレレが弾けないという場合はネットで購入することになるでしょう。

その場合は、楽天市場に出店している有名楽器店で購入してください。

- 定評あるブランドのモデルを揃えている

- 検品体勢がしっかりしていて安心できる

- 商品説明に知りたいことが書かれている

といった点で安心できます。

Amazonでもウクレレは買えるのですが、今は玉石混交すぎてカオスな状況になっています。重量などは大半が間違っており、ほとんどあてになりません。

以下の解説では、極力楽天(とYahoo!ショッピング)の優良楽器店にリンクするようにしました。また、その中でも価格が安いところを探しています。

Famous(フェイマス)

メイド・イン・ジャパン最安ブランド。しかしウクレレがまったく売れなくなった1980年代にも細々とウクレレを作り続け、信念を貫いたブランドでもあります。

技術力ではフジゲンやアストリアスにおよばないものの「2万円ちょっとで国産のウクレレが買える」というバリュー感は、他のメーカーにはマネのできないインパクトがあります。

またFamousは一番安いFS-1Gのできがいいので、FS-1Gで十分かなと思います。

aNuenue(アヌエヌエ)

ハワイ語で虹を意味する「アヌエヌエ」というブランド名ですが、台湾に拠点を置くメーカーです。2007年にブランドを立ち上げ、日本に入ってきたのは2010年頃でした。

筆者が買った最初のaNuenueは初代PapaⅡ(コンサートサイズ)ですが、その演奏性の高さはバツグンでした。御茶ノ水の楽器店で見かけて9800円で購入したのですが、その価格でGROVERのペグを採用していることにも驚きました。

現在も、aNuenueは価格以上のウクレレをラインナップしています。最初の一本なら、低価格帯でありながらつくりのよさが光るモデルHawaiian Dream Seriesがおすすめです。マホガニーの合板ではありますが、持った感じの作りよさが抜群。この価格であれば十分なできばえです。

Leho(レホ)

2010年代初頭に生まれた新しいハワイアンブランドですが、低価格帯でいいウクレレを販売しています。値段の割に上質な木材を使っていますし、中国製造とはいえていねいに仕上げられています。

ただ、1万円を切る激安価格のMy Lehoシリーズはとってもイマイチなので「My」がつかないシリーズにしてください。

たとえば、トップにスプルース単板、サイド&バックにマホガニー単板を使ったLHUS-SSMはかなりのお買い得感! 指板とブリッジにはウォールナットを使い、ナットとサドルには牛骨を使っています。

KALA(カラ)

2005年にカリフォルニア州ペタルーマの小さな工場からスタートしたKALAは、わずか数年で世界のトップブランドに成長。西海岸から逆輸入される形でハワイアンにも人気を博しています。

また、早い時期からさまざまな木材を採用し、パシフィックウォールナット、エキゾチックエボニー、ストライプエボニーなどを使った印象的なウクレレが話題となりました。

ブランドを牽引した人気モデルKA-15はいまだに「初心者ならコレ」といわれる超定番モデルとなっています。

Pupukea(フジゲン)

日本が誇るギターファクトリーFujigen(フジゲン)。1980年代にフェンダー社のコピーモデル(海賊版)を作っていたところ、アメリカ本国のフェンダー社から「フェンダージャパン設立を認められた」というエピソードは有名です(後に星野楽器に譲渡)。

世界レベルの製造技術を誇るFujigenの低価格ラインPupukeaは、まさにコスパの塊。この価格でボディーはすべてマホガニー単板で、ネックもマホガニー、指板はローズウッドを使っています。ペグはGOTOHの1P12-05MABで、おまけにサドルにはイントネーション調整あり。しかも世界屈指の工場で製造。これで音が悪いはずはないでしょう。

どのモデルもマホガニーの甘い感じを残しつつ、シャープかつ深みのある音色が印象に残ります。特にソプラノモデルを弾き語り用として推します。

Fender(フェンダー)

ストラトキャスターやテレキャスターなどのギターで有名なFender社がウクレレを作り始めた当初は、かなり雑でがっかりする造りでした。ところが数年の間にクオリティーを上げ、現在は有名なアーティストが多数使用するまでになっています。

おすすめを1本あげるとしたら、いちばんベーシックなVenice Soprano。ウクレレらしいコロコロとしたサウンドで、初心者でも弦を交感しやすい工夫(ノータイ・ブリッジ)や、精度の高いギヤペグなどが特徴です。

Enya(エンヤ)

謎の中華ブランドの多くはおすすめできませんが、Enyaだけは別。むしろ、世界のウクレレブランドの中でも、今や上位に位置するブランドイメージを確立しました。

とにかく低価格・高品質なモデルが多く、中でも最も安いEUS-25Dは驚くほどのコストパフォーマンス。音程やペグの精度が非常に高く、楽器としてしっかり完成しています。やや音は小さめですが、これが7000円で買えるのは驚きです。

参考文献

いちむらまさき(2016年)『できるゼロからはじめるウクレレ超入門』リット-ミュージック.

カイマナ佐藤(2008年)『大人のウクレレ初歩の初歩入門』ドレミ楽譜出版社.

大木裕子(2011年)「弦楽器製作のイノベーションに関する一考察」,『尚美学園大学芸術情報学部紀要』第19号.